Ogni giorno un pezzo di jazz commentato.

racconto di Nicola Cirillo

Si svegliò intorpidito con tutte le giunture bloccate, gli arti formicolanti. Doveva essere stato un brutto incidente. Le prime immagini però non erano le bianche pareti di un ospedale, ma il rosa pallido che sua moglie lo aveva costretto a scegliere per la stanza da letto, intuito più che visto nella penombra diffusa che anticipa l’alba.

La mente si stava schiarendo, e quando gli riuscì di decifrare il pallido 4:38 proiettato sul soffitto dalla radiosveglia, cominciò a capire cosa gli era successo.

Non c’era stato nessun incidente, se non si considera tale il fatto di aver sposato la donna che dormiva beatamente al suo fianco. Era solo il materasso. Sì, il materasso su cui aveva dormito nelle ultime otto settimane era la sua tortura.

In una delle sue sempre più frequenti crisi di acquisti ossessivo-compulsivi, sua moglie l’aveva trascinato in un negozio che vendeva tutto per il letto. Dolce dormire si chiamava, e c’era anche da crederci finché non si vedeva il listino prezzi.

«Non possiamo dormire ancora su quel coso» gli aveva detto del vecchio materasso, che secondo lui era in ottimo stato e perfettamente comodo, «mi alzo ogni mattina col mal di schiena, lo sai, ho le protrusioni, l’allergia, e poi è scomodo e…» e via così, continuava la principessa sul pisello.

Al Dolce dormire conobbero Ruggiero, un omino tarchiato di mezza età che dal fondo del negozio sembrava un tipo mite e remissivo. Da vicino però, si veniva travolti dal suo sguardo: un’espressione maligna e affascinante, a metà tra Vincent Price e il Mefisto di Tex Willer. Non si poteva fissarlo a lungo, ma era difficile staccare gli occhi da quel viso.

Lei sorrideva felice come tutte le volte che si proponeva di prosciugare il loro conto in banca, lui era terrorizzato dalla prospettiva di farsi rapinare da quell’ometto dallo sguardo ipnotico.

«Buonasera signori, accomodatevi, prego» disse con fare cortese, ma con l’aspetto di un rapace che avvista una succulenta preda.

Cominciò a magnificare i materassi che vendeva e in particolare alcuni pregiati modelli in puro lattice. Lei era estasiata e rapita. Lui non poteva liberarsi dalla sensazione che Ruggiero stesse pilotando le loro opzioni verso le scorte di magazzino, avanzi della precedente stagione, offrendole a prezzi a suo dire stracciati.

Scelto che ebbero il materasso, naturalmente il più caro che c’era, Ruggiero cominciò a chiedere su che rete dovesse essere posato cotanto gioiello. Alla risposta “una rete a molle ortopedica” sussurrata da sua moglie con la paura di sbagliare, assunse un’espressione affranta, nemmeno avessero detto “sulla ghiaia di una cava abbandonata”.

«Non è possibile, mi dispiace, per un materasso così è necessaria una rete a doghe strette in faggio evaporato bosniaco. Così mi vedo costretto a non vendervi il materasso… oppure…».

Naturalmente in magazzino c’era l’affare giusto per loro, una rete ordinata e mai ritirata modello extra lusso che costava uno sproposito ma che poteva cedere a metà prezzo.

Poi si passò all’articolo da letto più rilevante: il guanciale.

«È qui che mettete la vostra testa, la parte più importante del corpo. Deve essere perfetto!». Mostrò loro una coppia di guanciali in schiuma memorex, che accoglieva ciò che vi si appoggiava conservandone la forma e sostenendolo senza forzature.

«Questi li produciamo noi, qui in laboratorio. Guardate» disse premendovi entrambe le mani a dita aperte e togliendole quasi subito. La forma delle mani restò per parecchi secondi sul cuscino, come un calco sulla Walk of Fame di Hollywood.

Lui si sorprese del notevole peso del guanciale. «Ci si potrebbe ammazzare qualcuno a cuscinate» disse per scherzo, ma rabbrividì guardando Ruggiero che sembrava compiaciuto come se avesse ricevuto un complimento.

Era ovvio che il copri-rete, il copri-materasso e le federe, come anche la parure di lenzuola, dovevano essere in tessuto speciale anallergico; «la signora soffre di allergia, sa com’è…». Naturalmente tutti questi piccoli accessori avevano un modico costo, superato di gran lunga dal beneficio.

Infine, mentre il suo sorriso continuava ad allargarsi e a farsi più sinistro, gli riuscì di infilare nel conto anche un piumino che riportava una orribile stampa de i girasoli di Van Gogh, che costava quasi quanto valeva il quadro originale, ma veniva offerto con un super sconto.

Quando accettarono anche quell’obbrobrio, l’arcata sopracciliare di Ruggiero prese la forma delle ali di un gabbiano, e i peli ispidi e setolosi divennero irti come aculei di un riccio.

A quel punto lui non poté più sopportare quello sguardo e lasciò in fretta il negozio seguito dalla moglie, chiedendo la consegna a domicilio di tutto, non prima di aver strisciato la sua carta di credito nell’infernale macchinetta. Nessuna paura per la sicurezza della transazione: la truffa era già stata perpetrata.

Ormai sapeva che non sarebbe più riuscito ad addormentarsi e così cominciò a preparare la raddrizzata, cercando di non svegliare la moglie per non sentirsi ripetere per l’ennesima volta «ancora non ti sei abituato?», a mo’ di rimprovero per non aver saputo venire a patti con quell’arnese, per il quale lei sembrava non soffrire. Negli ultimi giorni si era acuita la sua normale irritazione per il fatto che lei dormisse beata, spesso russando sonoramente, mentre lui soffriva le pene dell’inferno rigirandosi di continuo.

Aveva letto da qualche parte che la privazione del sonno era uno strumento di tortura per prigionieri di guerra. Ricordava di aver pensato che come tortura non era poi così terribile. Ma lo stress accumulato per ripetute interruzioni del sonno, come sottolineava anche l’articolo, aumentava il dolore, acuiva la tensione nervosa, accresceva l’insoddisfazione di sé e la possibilità di atteggiamenti degenerati. Da otto settimane a quella parte aveva cominciato a essere d’accordo.

Cercò di ricordare dove lo avesse letto mentre, tra mille fitte di dolore, si mise a sedere. Lei smise di russare e mormorò qualcosa che assomigliava a «mmhhh… …cora mmhh… …bituato …? …». Ma crollò subito dopo e riprese a russare.

Aveva bisogno di una doccia. Il sudore gli aveva attaccato addosso il leggero pigiama estivo. Si alzò e andò verso il bagno. La luce lampeggiò, provocandogli dolorose stilettate negli occhi, abituati all’oscurità del resto della casa. Quelle maledette lampade al neon. Lui preferiva la luce calda, ma, come sempre, era stata lei a scegliere.

«Quando devo truccarmi non voglio una luce gialla, falsata. E poi il bagno sembra sporco con quelle luci…»

Spense subito, ma ormai non vedeva più nulla.

Riuscì a schiarirsi le idee con un po’ di acqua fredda, e alzò gli occhi verso lo specchio.

Il cuore perse un colpo. Si impose di stare calmo, era un tipo razionale. Non si mosse. Probabilmente non ci sarebbe riuscito se avesse voluto. Nello specchio vedeva Ruggiero.

Erano già due settimane che aveva delle allucinazioni. Sapeva che erano allucinazioni, non poteva essere altrimenti. L’articolo non parlava di allucinazioni, ma certo lo stress poteva provocarle.

I contorni del suo viso si fecero pian piano più familiari mentre continuava a fissarsi. Restavano solo quelle ispide ali di gabbiano, folte come non mai, a conferirgli un’espressione malvagia, che si intonava più al suo umore che al suo carattere.

Cominciò a pensare che era tutta colpa del materasso, e quindi di chi aveva deciso di comprarlo. Di chi aveva scelto il rosa pallido, le lampade al neon, i tappeti e tutti i fottuti dettagli della loro casa, della loro vita. Di recente la rabbia montava così, d’improvviso.

In sottofondo come musica in filodiffusione, restava sempre la paura. Paura degli angoli in penombra, delle superfici lucide, degli specchi in cui vedeva le ali di gabbiano. Paura inspiegabile, come di un’entità indefinita. Forse paura di se stesso.

Ma non aveva più paura adesso. Adesso era solo incazzato.

Entrò nella stanza da letto cercando di controllarsi. Forse se l’avesse trovata sveglia le cose sarebbero andate diversamente. Lei invece dormiva beata e nella schiuma memorex del cuscino era impresso il suo profilo. L’altro guanciale ormai freddo aveva ripreso la sua forma naturale.

Si avvicinò al letto per guardarla dormire, e d’improvviso lei si svegliò. Appena lo vide urlò. Non lo aveva riconosciuto con quell’espressione maligna sul viso. «Sei uno stronzo, mi hai spaventata! Quante volte ti ho detto di non fare certi scherzi. Quando fai quella faccia mi fai paura.»

Lui salì sul letto senza rispondere, mentre lei con uno sguardo all’orologio disse «ancora una notte insonne? Insomma, si può sapere perché non vuoi proprio abituarti a questo materasso? Hai svegliato anche me a quest’ora, tutto per…»

Lui la guardava parlare con voce sempre più distante. C’era altro rumore a coprirla, un rumore sordo, ritmico. La stanza cominciò a contornarsi di una fascia vistosamente colorata. Da ragazzo a una festa gli avevano fatto provare un fungo allucinogeno. Quella vista gli ricordava ciò che aveva provato allora.

Non gli riusciva di dirle di tacere. Voleva che stesse zitta un attimo per permettergli di controllarsi, ma lei continuava a parlare e gesticolare infervorandosi. Si alzò addirittura a sedere. Gli arrivava qualche frammento in sottofondo «…mai contento… devo anche… tutto io…».

Ora la stanza sembrava girare lentamente. Lui voleva scendere dal letto ma qualcosa glielo impediva. Le sue mani erano bloccate, fuse nella schiuma memorex del suo cuscino, su cui senza accorgersene le aveva appoggiate. Provò a staccarle ma il pesante cuscino si alzò insieme a loro. La spinse giù con le mani imprigionate e finalmente lei tacque. Il cuscino le premeva sulla faccia lasciando fuori solo gli occhi sgranati dalla paura.

Lentamente l’immagine sembrò tornare alla normalità. Più forte premeva e più l’allucinazione sbiadiva. Continuò a premere.

L’allucinazione era svanita e poteva vedere chiaramente il rosa pallido della parete, sulla quale le cifre dell’orologio a proiezione si intuivano nella luce dell’alba. Le mani erano ancora premute sul cuscino, ma erano libere di staccarsene. Era stremato dallo sforzo. Lei aveva gli occhi aperti ma non si muoveva e, soprattutto, non parlava. Si accasciò al suo fianco e si addormentò di colpo.

La sveglia squittì. Aprì gli occhi e come una valanga lo travolse la consapevolezza di quello che aveva fatto. Si scoprì addolorato e impaurito; non capiva come durante la notte gli fosse sembrato tutto così ragionevole. Gli era parso naturale, nel parossismo della rabbia, eliminare il fastidioso rumore della moglie che parlava gesticolando.

Si girò dal lato del letto dove lei dormiva.

Non c’era. Non era nemmeno nella stanza.

Si alzò e andò alla porta del bagno. Era allo specchio e si truccava alla luce del neon. Gli dava le spalle.

«Ciao tesoro, dormito bene?» disse sentendolo arrivare. Poi, senza attendere risposta continuò «Sì? Allora ti stai abituando!» si voltò e lo guardò intensamente: le sue sopracciglia erano folte, ispide e setolose, e sembravano ali di gabbiano.

(immagine di repertorio)

Racconto di Anna Martini

15 novembre

Da quando è arrivata Bottina è tutto molto, molto più semplice.

Mi è dispiaciuto licenziare Pompea; le ero affezionata, andavamo d’accordo. Prima di lasciarla andare, comunque, ho aspettato che trovasse un nuovo posto di lavoro. Non è stato difficile: non sono tante oggi le famiglie che possono permettersi una Bottina.

Lei (ho scelto che fosse una lei) pulisce la casa, riordina. Lucida il parquet. Fa il bucato – bianchi, colorati, delicati da lavare a mano, pretrattamento di macchie, colletti, polsini –, stende fuori quando fa caldo, usa l’asciugatrice quando fa freddo, stira. Tutto lo stirabile. E non lascia niente in giro.

In giardino, Botty taglia l’erba, innaffia, rastrella le foglie secche, strappa le erbacce, regola la siepe.

Si occupa di Roll: lo porta a spasso, gli tiene compagnia quando io e Fred usciamo, ci gioca perfino insieme. Io però gli do sempre da mangiare.

Botty guida l’auto: ha una patente speciale e può farmi da autista se devo andare in posti dove è complicato parcheggiare, o anche solo se non mi va di guidare e preferisco leggere o scrivere in macchina. Può andare da sola in città a fare la spesa, o qualsiasi altra commissione che mi serva. Ieri l’ho mandata dal tappezziere a prendere dei campioni di stoffe per la vecchia poltrona Frau da rifoderare.

Bottina cucina benissimo. Quando è arrivata conosceva già i nostri gusti, esigenze e preferenze, ma la programmazione viene da noi costantemente corretta e integrata.

Prima che la consegnassero, abbiamo compilato un questionario accurato riguardo ai nostri desideri e aspettative su di lei. Comunque, di solito le basta un preavviso breve per soddisfare i nostri capricci.

Bottina ha una corporatura simile alla mia; esistono modelli dotati di braccia e gambe telescopiche, ma l’ho voluta così perché non spaventasse Roll, sempre un tantino perplesso per l’odore, ma per il resto si è rassegnato a lei.

La voce di Bottina – anche questa, l’abbiamo scelta noi – è simpatica; ricorda Monica Vitti. Ispira gentilezza, ma potremmo anche coprirla di insulti, continuerebbe a fare sorridendo tutto quello che chiediamo.

*

Stamattina siamo scesi a colazione e il caminetto era acceso, il caffè appena fatto, il tavolo apparecchiato, non un cucchiaino da lavare nell’acquaio. Fred gongola: ecco finalmente la colazione all’inglese che gli piace tanto e che nessuno dei due ha mai avuto voglia di preparare: full breakfast di uova strapazzate, bacon, hash browns, pomodori grigliati, salsiccette dolci, arancia appena spremuta, certi giorni anche il white pudding irlandese e il pane fritto. Per me, caffelatte e pane tostato caldo con burro e marmellata di lamponi. E yogurt greco con il miele.

Poi alle undici e mezzo, mentre lavoravo al computer, le ho chiesto di farmi un panino piccolo, morbido, con la mortadella e di portarmelo su insieme a un bicchiere di succo di pompelmo. Se è lontana, le scrivo un messaggio sulla nostra chat e lei esegue.

Non si stanca mai. Spesso lavora anche di notte, senza far rumore, per esempio si chiude nello studio di Fred e lucida per bene con l’olio la collezione di pipe, oppure spolvera e riordina i libri, alfabeticamente per autore e cronologicamente le opere. E ha messo a posto garage e cantina: uno spettacolo. Tutto lustro, e lei sa dove si trova ogni oggetto.

Quando ha bisogno di una ricarica o di raffreddare un po’ i circuiti, le ho chiesto di andare a coricarsi sul lettino in mansarda. Preferisco saperla sdraiata sotto le coperte piuttosto che in piedi in un angolo. Certo, per lei fa lo stesso.

Si cambia d’abito ogni giorno, mette le cose mie. Entro certi limiti la lascio scegliere.

I primi giorni abbiamo rifatto il letto insieme. Si sincronizza con i miei movimenti. Il rimbocco del lenzuolo è sempre della lunghezza giusta. Adieu al tempo delle negligenze, delle lenzuola non stirate.

*

Stasera viene a cena una coppia di amici. Io e Botty abbiamo deciso insieme il menù: lei ha suggerito il sartù di riso e mi è sembrata un’ottima idea. Prima si prepara il ragù con costine di maiale, salsiccia, manzo, cipolla, passata di pomodoro e vino rosso; poi le polpettine, con la mollica di pane; le uova sode, il riso da cuocere nel ragù, infine si fa il timballo, si imbottisce di piselli, uova, mozzarella e polpettine, si inforna per un’ora. Non l’ho mai fatto, è troppo lungo e laborioso, e poi è pesante. Ma per una volta, ai nostri amici piacerà. Il ragù, lo abbiamo preparato ieri. Io ho affettato la cipolla e l’ho fatta soffriggere, Bottina ha buttato i pezzi di carne e di salsiccia nel tegame, io li ho rigirati un po’, poi le ho passato il cucchiaio di legno e lei ha fatto il resto. Mamma mia che profumo, quattro ore a fuoco lento.

Quando arriveranno Delia e Davide, lei non si farà vedere. La casa sarà in ordine e la tavola apparecchiata e io sarò fresca e riposata, mi sarò vestita e truccata con calma. Non dovrò far altro che levare la teglia dal forno, e Fred stapperà la bottiglia di Aglianico.

18 novembre

Cena di ieri: perfetta.

L’idea era che Botty se ne restasse su in mansarda, ma poi invece l’abbiamo chiamata e l’abbiamo fatta cantare.

Lei ha in memoria moltissime canzoni e brani musicali di ogni genere. Le ho insegnato anche quel bellissimo mottetto di Lorenzo Perosi, Ecce Sacerdos Magnus. Spesso lo cantiamo, a due voci, la mattina, e Fred ci ascolta col fiato sospeso.

Ieri sera però abbiamo cantato Ma ‘ndo Hawaii, ridendo fino alle lacrime… Be’, Botty non lacrima, ma è capace di ridere e sa quando farlo. Fred e Davide imitavano la voce di Alberto Sordi, io cercavo di fare la Vitti insieme a Bottina. Insomma, alla fine ce l’hanno invidiata. Lo sapevo. Mi spiace, non ho resistito alla tentazione di sfoggiarla.

2 dicembre

Dovrei cominciare a pensare ai regali di Natale. E ai compleanni di Clotilde e Claudia, A proposito, non le sento da un anno, care cuginette. Stasera le chiamo. Ho parlato di loro a Bottina e lei suggerisce: per Claudia un corso di cucina, per Clo un orologio da dito. Perfetto. Posso ordinare tutto online.

Per dire la verità, non avrò lavoro nuovo fino a gennaio e mi annoio un poco. Forse potrei approfittarne per rileggere qualche classico. Proust, Melville, Dostoevskij, Dickens, Cervantes? È difficile decidere.

Secondo Botty, per questo periodo dell’anno il più adatto è Dickens. Conforme alla stagione. La piccola Dorrit, dice; cerca il volume, me lo porta. Io vagamente sospetto che per uscirsene con questo titolo abbia gettato i dadi, ma che importa? Sarebbe una prima lettura, tanto meglio. Mi preparo un tè. Quello cinese affumicato. Lapsang Souchong, con un po’ di miele.

Avevo sentito da qualche parte che non fa bene bere liquidi troppo caldi, può causare il cancro all’esofago. Ma perché dovrebbe importarmene? Everything gives you cancer, come dice Joe Jackson. A me piace farmi scaldare da questi sorsi dolci roventi. A Botty però non lo dico; magari le dispiace dover constatare di non sapere come ci si sente a bere il tè bollente. D’accordo, lo so: non ci rimane male. Non le fa… né caldo né freddo, ah ah. Ma preferisco non dirle del mio fatalismo edonista, comunque. Ora è chiusa nello studio di Fred a ripulire i dorsi dei libri dalla patina di fumo di pipa.

Leggo per dieci minuti, un quarto d’ora. La tazza è grande, il tè rimasto è quasi freddo. Faccio fatica a star dietro alle frasi, devo leggere due o tre volte ogni periodo. Le lettere sono ragnetti agitati che tendono a scappare fuori dai margini della pagina.

Chiudo il libro. Mi vesto, vado a fare un giro. Ma piove. Chi me lo fa fare. Va be’, diamoci una mossa. Tengo i pantaloni della tuta, infilo le scarpe da ginnastica, il piumino nero comodo. Prendo Roll, gli metto il guinzaglio, mi guarda con gli occhi d’oro umidi da lupo, preoccupato e contento. Chiamo Bottina. «Portaci al parco del castello.» Si mette una giacca che le serve per tenere in tasca la chiave dell’auto e la patente, e anche per non farsi notare (fa freddo, piove, le persone a sangue caldo si coprono di indumenti pesanti).

Salgo dietro con Roll che si sdraia e mi appoggia la testa sulle gambe. Com’è caldo, com’è dolce il suo odore di bestia. Mi ferma il cuore, l’affetto che sento, il suo e il mio, sospende il tempo.

Dico a Botty di fare il giro lungo. «Passa per il paese.» Voglio godermi il viaggio e il cane. Gli parlo piano. «Che cagnone bello che ho. Chi è che ha un cane più bello? Tanto bene, rock and Roll mio.» Dalla gola gli esce il prolungato mugugno di soddisfazione.

Quando arriviamo al parco, Botty ci fa scendere davanti al cancello. «Cerco un parcheggio e aspetto, va bene?»

Le rispondo di sì.

Passeggiamo nel parco. Piove poco, tiro su il cappuccio. Che pace, questi platani. Per secoli hanno preso sole, pioggia e neve, e poco vento. Danno riparo, aria e nutrimento. Ascoltano e custodiscono segreti. Non sanno cosa sia un nemico. Meritano rispetto e gratitudine solo perché esistono. Sono vivi, vivi.

In fondo al sentiero c’è il laghetto circolare con il suo steccato, le paperelle e il cigno nero. Roll ci è abituato ma orienta le orecchie dritte da lupo. E poi ecco i noci del Caucaso, vigorosi, con le infiorescenze pendule, secche, marrone scuro. Sgancio il guinzaglio e Roll va, annusando con attenzione qui e là. In questi momenti non mi sento mai sola.

Quaranta minuti dopo, tocco il cellulare; tra un paio di minuti, Bottina verrà a prenderci al cancello.

Torniamo a casa. Forse prima di cena riesco a leggere un po’, se Roll avrà voglia di starmi vicino.

5 dicembre

I notiziari, le rassegne stampa, i talk show politici – il giornale, ho quasi smesso di comprarlo – sono puntualmente rivoltanti. Cosa posso fare, io? Qualche donazione, un paio di manifestazioni. Leggere, provare a diffondere articoli e scritti, parlare con altri desolati. Sembra tutto inutile.

Stamattina Fred è uscito presto. Prendendo il secondo caffè della mattina, ho posto la domanda a Bottina e lei ha selezionato per me questa risposta (cito approssimativamente a memoria): «Ricordati che l’impotenza che provi è reale, ma non coincide con l’irrilevanza delle tue azioni. Hai già fatto più di quanto credi: i tuoi non sono gesti “vani”. Non cambiano il mondo da soli, è vero, ma contribuiscono a un campo di forza fatto da migliaia di persone che si rifiutano di considerare la violenza la normalità. E questo campo esiste, anche quando non si vede. Comunque ti consiglio di ridurre il sovraccarico di notizie: puoi scegliere una o due fonti affidabili, evitare aggiornamenti continui, stabilire un momento della giornata per informarti e poi lasciarlo andare.» Ha continuato un po’, non ricordo bene il discorso intero. Ha concluso: «Dovresti accettare che non si può salvare il mondo, ma nemmeno arrendersi ad esso».

Ma che vuol dire?

Sono riuscita soltanto a pensare “la violenza la normalità, la violenza la normalità”, articolo e sostantivo, articolo e sostantivo, in loop riverberato. Onde sonore che si frangono contro una superficie molle, bagnata.

«Grazie. Per favore, vai a prendere quei cartoni sul retro e portali ai cassonetti della carta. Vengono a svuotarli oggi.»

«Certo!» sorride e va.

*

Voglio stare sola. Sola con Roll.

15 dicembre

Botty mi ricorda che mancano dieci giorni a Natale. Grazie, le dico. E «Per piacere, vai a riverniciare il cancelletto. La vernice del verde giusto è giù in garage».

«Certo, lo ricordavo. Vado subito.»

*

Ieri è stata una bella domenica: non sono stata ferma mai. Fred ha preparato la colazione e io ho stirato golf di lana, federe, la tovaglia natalizia grande, ho fatto una lavatrice, c’era un bel sole e ho steso fuori, ho cucinato la pasta al forno bianca come la faceva mia mamma, ho messo il terriccio fresco nei vasi delle violette africane e dell’anthurium rosa, ho camminato a lungo per la campagna con Fred e Roll, ho esaminato e gettato via un mucchio di vecchie fotocopie che stavano in cima alla libreria da venticinque anni.

E ho telefonato a Pompea. Dice che sì, può tornare a lavorare per noi. Quattro ore alla settimana.

Dopo la sua prima giornata di riposo, Bottina non è diversa: sempre tranquilla e sorridente. Stamattina sembra perfino più quieta di prima. Avrà capito? Che sabato abbiamo parlato con Camilla, della villetta in fondo al viale. Loro sono in cinque in casa, più il cane e le due gatte e la tartaruga. Gliela cediamo a un prezzo conveniente.

Sono sicura che lì Bot starà bene.

Favola di Cristiana Vittigli

Polly aveva sette anni e poco altro: niente genitori, fratelli, sorelle e nemmeno nonni, zii o cugini. Non aveva un cane e neanche un gatto.

Polly era uno dei bimbi di lassù. Chi entrava in quell’edificio in mattoni rossi, incastrato in cima alla collina con il suo aspetto un po’ triste, le inferriate alle finestre e il pesante cancello chiuso, perdeva identità e sogni. I bambini che vivevano dietro a quel cancello erano esseri indefiniti, vaghi e lontani, dalle coscienze sazie e sonnolente degli abitanti di quei luoghi.

Eppure, quei bimbi esistevano. Per dar loro un’educazione erano state istituite numerose regole, difficili da memorizzare e ancora di più da applicare. Le punizioni per chi trasgrediva invece erano solo di due tipi ed erano semplici: divieto di mangiare e obbligo di fare le pulizie. L’entità della pena dipendeva dalla gravità della mancanza riscontrata.

La persona che decideva le punizioni era la signora Marta, un donnone che alle sei e trenta di ogni mattino passava in rassegna le due camerate dell’orfanotrofio e – mani sui fianchi, passo pesante e sguardo severo – stabiliva con sentenze inappellabili le sorti quotidiane dei bambini.

Polly di tanto in tanto bagnava il letto, non amava spazzolare denti e capelli e spesso si distraeva quando gli adulti le parlavano. Aveva i capelli ricci, fulvi e arruffati, era sottile come un filo d’erba e, con quel rosso in testa, somigliava a un fiammifero.

La signora Marta quando era piccola aveva dato fuoco alla sua stanza giocando proprio con dei fiammiferi e, da quando era arrivata quella bambina che le ricordava i suoi infelici trascorsi d’infanzia, era diventata ancora più rabbiosa e suscettibile di quanto già non fosse. Per la sua trovata incendiaria era stata mandata per un mese dai bimbi di lassù, che già a quei tempi popolavano tristemente l’edificio sulla collina. Quando ne era uscita non aveva più nulla della bambina esuberante e curiosa che combinava guai senza malizia, ma aveva scoperto quei sentimenti di odio e frustrazione che l’avrebbero accompagnata, aumentando di anno in anno, per il resto della vita. Lasciato alle spalle il pesante cancello, aveva giurato a sé stessa che, da allora in avanti, le punizioni le avrebbe solo inflitte e mai più subite.

Polly era la preda perfetta per l’astio della signora Marta che, simulando un dispiacere che era molto lontana dal provare, spediva quasi ogni giorno la bambina a lavare i bagni senza farle fare colazione.

Polly aveva sempre fame, tanto che quasi non se ne curava più. Spazzava camerate e puliva stanzoni talmente di frequente che sembrava nemmeno le pesasse. Era così abituata alle urla che sussultava spaventata quando sentiva il tono dolce che la signora Marta usava nel rivolgersi a Cesare, l’antipatico gatto tigrato al quale erano riservate attenzioni e prelibatezze che i bimbi nemmeno riuscivano a immaginare.

Ogni giorno per un’ora i bimbi di lassù potevano giocare in cortile, uno spazio grande quanto un campo di pallacanestro, situato tra il cancello e l’entrata dell’edificio, esposto al vento gelido d’inverno e al sole cocente d’estate. Non c’era un albero sotto il quale ripararsi, una panchina sulla quale sedersi o una fontana alla quale dissetarsi. C’erano solo tanti sassolini bianchi. Gli altri bimbi si sedevano in terra a gruppi di tre o quattro fino a quando la pressione di quelle pietruzze conficcate nei pantaloni verde scuro della divisa non li costringeva ad alzarsi e a camminare, scuotendo con forza quel tessuto spesso e grinzoso che li rendeva uguali e irriconoscibili. Due anni prima, quando era arrivata, quei gruppetti erano già formati, consolidati e chiusi. Nessuno le aveva fatto spazio, nessuno l’aveva guardata spostandosi quel poco che sarebbe bastato e Polly si era accorta in fretta che stare seduta sopra i sassi non fosse una cosa molto divertente. Aveva preso l’abitudine di fare lunghe passeggiate lungo il perimetro del cortile, raccontando favole a un peluche sformato e con gli occhi chiusi che teneva sempre in braccio e studiando con attenzione ogni particolare del grande cancello. Fin dai primi tempi aveva notato che sul lato sinistro dell’inferriata che la escludeva dal mondo esterno c’era un piccolo avvallamento, come se in quel punto ci fossero meno sassolini e il livello della strada fosse più basso. Durante le sue quotidiane passeggiate, giunta al lato sinistro del cancello, raccoglieva un paio di sassolini, li infilava nelle tasche, proseguiva il percorso e li faceva cadere silenziosamente vicino ai gruppetti di bimbi seduti.

Un bel giorno, raccontando all’orsetto le avventure della tartaruga Gioia, il personaggio di sua invenzione che più amava e che in quell’occasione era inseguito da una strega cattiva curiosamente somigliante alla signora Marta, si era bloccata incredula, constatando che lo spazio sotto il cancello era ormai sufficiente per far passare una bimba poco più grande di un fiammifero e aveva deciso seduta stante che la fuga a cui pensava da quando era arrivata, sarebbe avvenuta la notte successiva.

Quel cancello non lo aveva mai visto aperto neanche quando era arrivata. Le avevano raccontato che era stata consegnata, profondamente addormentata, da una giovane donna dai vestiti logori che nascondeva il volto sotto un grande cappello. Per i primi quattro giorni non si era mai svegliata e per le prime due settimane non aveva detto una parola.

Tutti avevano pensato che fosse muta e anche un po’ strana con quei capelli rossi che si notavano a metri di distanza. Solo quando avevano cercato di toglierle dalle mani l’orribile peluche con gli occhi chiusi dal quale non si separava mai, Polly si era improvvisamente animata, strillando forte e scalciando come un mulo.

La signora Marta, convinta fin da allora, che quella capocchietta rossa si sarebbe rivelato un bel problema da gestire, aveva dato indicazioni di lasciarle tenere quell’ ammasso di acari, talmente brutto da non interessare ad altri. E così, Polly e l’orsetto avevano iniziato una nuova vita, senza sapere come e perché fosse finita la precedente di cui conservavano solo qualche vago ricordo.

Come sempre quella sera era andata a dormire ma, invece di sprofondare nel sonno, era rimasta vigile, gli occhi spalancati per abituarsi al buio. Quando tutto attorno a lei era diventato silenzioso e immobile si era alzata, si era sfilata il camicione da notte che aveva indossato sopra la divisa, aveva afferrato l’orsetto e si era diretta verso la stanza della signora Marta. Doveva fare due piani di scale, percorrere un lungo corridoio e raggiungere l’ultima porta sulla sinistra. Dentroun orribile vaso c’erano le chiavi del portone d’ingresso che la sera veniva chiuso a tripla mandata. Polly lo aveva scoperto qualche mese prima, mentre stava spolverando la collezione di porcellane che la signora Marta custodiva nella sua stanza. Attenta a non fare il minimo rumore, la bambina era riuscita a fare il primo piano di scale e a superare Cesare, raggomitolato dentro a un sontuoso cesto di vimini ricoperto di morbidi cuscini, per poi proseguire salendo al piano superiore. Aveva spazzato quelle scale talmente tante volte da conoscere i punti in cui il legno scricchiolava e lucidato quei pavimenti così spesso da sapere che, facendo scivolare i piedi senza staccarli da terra, non avrebbe prodotto alcun rumore. Arrivata nei pressi della stanza della signora Marta era sudata da capo a piedi ma, senza curarsene e leggera come una piuma, aveva aperto piano la porta. Era entrata: il suo cuore batteva talmente forte da farle credere che il rumore si sentisse fino all’esterno. Solo parecchi minuti dopo si era un po’ tranquillizzata, percependo i respiri pesanti della donna profondamente addormentata.

Polly non poteva certo immaginare che, proprio in quegli istanti, una bambina poco più grande di lei era andata a trovare nel sonno la signora Marta. Era una bambina con i capelli bruciacchiati e lo sguardo triste che diceva: «Io non sapevo che sfregando quei bastoncini si accendeva il fuoco, non volevo fare del male a nessuno, stavo solo giocando. Mi vogliono punire senza darmi la possibilità di spiegare. Non sono cattiva, ma ho paura che lo diventerò anche se io non voglio». La bambina con i capelli bruciacchiati e lo sguardo triste aveva smesso di parlare ed era rimasta silenziosa in un angolo della stanza guardando Polly che cercava le chiavi, un po’ infastidita da quello strano odore di fumo che aveva saturato l’aria.

La signora Marta era abitudinaria e prevedibile: il vaso con le chiavi era al solito posto e Polly lo aveva trovato senza particolari difficoltà anche se era buio pesto.

Con le chiavi in tasca era consapevole che, se fosse stata scoperta, non si sarebbe salvata nemmeno fingendosi sonnambula. Lasciata la stanza della signora Marta, aveva sentito che Cesare si era svegliato per dare la caccia ai topolini bianchi che spesso apparivano negli angoli più imprevisti del casermone e, distratta dai movimenti del gatto, aveva fatto un passo troppo corto, facendo scricchiolare rumorosamente uno scalino. Grazie a tutti i santi del paradiso nessuno si era accorto del rumore e Polly aveva ben presto raggiunto la porta d’ingresso, infilato e girato la chiave nella toppa e aperto silenziosamente. Appena uscita aveva resistito all’impulso di andarsene velocemente e si era attardata il tempo necessario a richiudere il portone. Le era scappato un piccolo sorriso immaginando Marta che urlava a Johnny e Jack, i suoi cattivissimi aiutanti che dormivano in soffitta, di recuperare le chiavi e aprire quella maledettissima porta.

Nel buio di una notte senza luna né stelle, era poi arrivata al cancello, al suo lato sinistro e all’avvallamento che in due anni era riuscita a ingrandire quel tanto che le bastava per infilarsi sotto e arrivare dall’altra parte.

Si era distesa a pancia in giù, si era appiattita come una sogliola girando la testa da un lato, non aveva respirato e aveva iniziato a strisciare: talloni uniti e punte dei piedi allargate con gli alluci che la spingevano in avanti: un centimetro alla volta con l’orsetto avvinghiato al suo fianco. Il cancello le comprimeva ogni muscolo, ogni osso, ogni singola parte del corpo, ma non avrebbe mai potuto fermarla.

Il lugubre edificio che era stato la sua casa era alle sue spalle, silenzioso: nessuna luce si era accesa, nessun urlo aveva rotto la notte e nemmeno Cesare si era più fatto sentire.

Polly era immobile con l’orsetto in braccio e protetta dal buio che per una volta non le faceva paura.

Alle prime luci dell’alba aveva iniziato a camminare per allontanarsida quell’orribile posto.

Chissà a quante colazioni saltate e quanti bagni da pulire equivaleva la sua fuga e chissà quanto sarebbe stata derisa dagli altri bambini una volta riportata indietro: con i capelli arruffati e più rossi del solito, la divisa verde scuro e l’orsetto stretto tra le mani, Polly si era avviata senza curarsi dei lividi, dei graffi e senza cercare risposte.

Cammina, cammina era arrivata nei pressi di un fiume che scorreva tranquillo verso la vallata. Il sole era ormai alto e faceva molto caldo: Polly si era tolta gli abiti per fare un bagno. L’acqua era limpida, fresca, ristoratrice. Distesa a pancia in su si era divertita a guardare le nuvole che soffici e leggere si rincorrevano, facendosi gioco l’una dell’altra cambiando continuamente forma. C’era una nuvola-gatto che inseguiva una nuvola-cane che diventava una nuvola-topo per nascondersi dietro a una nuvola-gallina. Provava una sensazione piacevole che supponeva fosse gioia e non si sarebbe più mossa se non fosse stato che a un certo punto si era accorta che sulle dita delle mani erano apparsi dei segni violacei e profondi e che stava battendo i denti per il freddo. Era uscita in fretta dall’acqua ma, un po’ stordita dal turbinio di pensieri e di piacevoli emozioni, invece di dirigersi alla sponda da cui era entrata, aveva preso la direzione opposta. Non si era preoccupata: su un masso rotondo e accogliente c’era il suo orsetto accoccolato sopra un paio di calzoncini rossi e una maglietta blu e accanto c’erano anche delle scarpe da ginnastica bianche. Non aveva resistito e le aveva provate con i piedi ancora bagnati: calzavano alla perfezione.

L’orsetto le sembrava un po’ diverso dal solito, ma, felice di non dover più indossare la ruvida e pesante divisa verde scuro, si era vestita in fretta senza approfondire la questione. Si stava specchiando soddisfatta nel fiume quando un boato potente che proveniva dalla sua pancia vuota la scosse da capo a piedi. Si guardò attorno e, tornando con lo sguardo nei pressi del masso rotondo dove aveva trovato gli abiti, si accorseche il sasso burlone si era spostato un po’ di lato per far spazio a un panino straripante di mortadella e a un bicchiere colorato colmo di succo di mirtilli.

Polly si era voltata in direzione dell’orsetto che nuovamente le era parso un po’ diverso dal solito, ma la fame era troppa per riuscire a pensare ad altro se non a mangiare in fretta quel ben di Dio che aveva davanti agli occhi.

Con lo stomaco pieno e il masso rotondo che era tornato al suo posto, si era sdraiata al sole ed era scivolata in un sonno diverso da quelli cupi e vuoti che era solita fare all’orfanotrofio. Si era trovata in una storia accogliente dove una mamma con gli occhi verdi e un sorriso dolce la invitava ad andare verso di lei. Appena Polly si era avvicinata, la mamma aveva iniziato asussurrare una melodia così armoniosa che la bambina si era rifugiata tra le sue braccia con naturalezza. Stava per addormentarsi anche nel sogno quando una voce squillanteaveva pronunciato il suo nome: un simpatico papà aveva cinto con un braccio le spalle della mamma. Per qualche momento si era unito anche lui al canto ma un bau inaspettato lo aveva interrotto. Sulla scena era arrivato il cane più grande che Polly avesse mai visto e che avrebbe anche potuto spaventarla se non fosse stato per lo sguardo rassicurante e placido con cui guardava i suoi padroni. Ciondolando pigramente, il gigantesco cane si era avvicinato alla mamma dolce e al papà simpatico depositando sulle guance di entrambi un’interminabile e umidissima leccata.

Polly era scoppiata a ridere così forte che si era svegliata.

Si era messa a sedere improvvisamente, guardinga e spaventata: a quell’ora la sua fuga era stata certamente scoperta e la signora Marta, ansiosa di infliggere nuove e terrificanti punizioni, aveva certamente mandato Johnny e Jack a cercarla, con l’ordine di non farsi rivedere fino a quando non l’avessero trovata. Un brivido gelido le era corso lungo la schiena ed era rimasta seduta, incapace di muoversi in attesa dell’inevitabile, quando aveva sentito due occhi verdi e dolci che le chiedevano il suo nome e una voce squillanteche la incoraggiava a rispondere. Dietrodi loro, il caneenorme aveva iniziato a scodinzolare e abbaiare allegro.

Polly, pizzicandosi la pelle per essere certa di essere sveglia, si era sentita protetta quando quella mamma dolce e quel papà simpatico avevano stretto le loro mani sulle sue.

Qualche ora dopo il sole tramontava e la signora Marta urlava contro Johnny e Jack tornati a riferire di non aver trovato la bambina ma solo la sua divisa abbandonata vicino al fiume. I due tirapiedile stavano chiedendo se dovessero riprendere le ricerche ma lei li aveva cacciati in fretta, appena in tempo perché non si accorgessero del piccolo e involontario sorriso che le era spuntato involto.

Polly camminava con la sua nuova famiglia verso la sua nuova casa e la sua nuova vita.

Accanto a loro trotterellava il cane enorme e sulla sua groppa si era sistemato l’orsetto: aveva gli occhi aperti e sorrideva.

(immagine dal web)

di Marco Lenzi

Nell’estate 2021, mentre stavo componendo le musiche di scena per uno spettacolo teatrale sul centenario del PCI, l’associazione Carico Massimo, nella persona dell’amico Juan Pablo Macías, mi propose di elaborare una mia personale interpretazione del Wind Pressure Concert di Silvia Hell, in vista di una sua esecuzione che si sarebbe tenuta il 16 ottobre di quello stesso anno presso il silos granario del porto di Livorno, nell’ambito della seconda edizione della manifestazione Ore d’aria.

Accolsi la proposta con entusiasmo poiché, trattandosi di una graphic score, mi fornì l’occasione per tornare a misurarmi, a distanza di alcuni anni, con l’improvvisazione e con la musica indeterminata (o aleatoria che dir si voglia), ambiti musicali che ho sempre studiato e frequentato con molto interesse.

Per ‘partitura grafica’ si intende una partitura che utilizza una forma di notazione musicale non convenzionale, che fa cioè uso di segni diversi da quelli della notazione tradizionale su pentagramma, forma che a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso e fino a oggi ha avuto un’ampia diffusione nei settori più avanzati dell’avanguardia colta e della musica sperimentale.

Tranne i casi – rari – in cui tale notazione si traduce in precise e univoche soluzioni musicali, essa lascia di solito un ampio margine di libertà di scelta all’esecutore, anzi lo chiama spesso in causa come coautore, tanto da aver dato più volte luogo, in sede teorica, a stimolanti e feconde discussioni sulla paternità dell’esito sonoro di un pezzo, sul rapporto tra compositore e interprete e sul concetto stesso di autorialità.

Molti dei protagonisti dell’avanguardia musicale degli anni Cinquanta e Sessanta – da Cage a Stockhausen, da Cardew a Bussotti, da Wolff a Donatoni, da Brown a Maderna – hanno prodotto opere scritte in notazione grafica, alcune delle quali, come ad esempio December ’52 di Earle Brown [fig. 1] o i Five piano pieces for David Tudor di Sylvano Bussotti [fig. 2], hanno assunto uno statuto paradigmatico rispetto a un approccio per così dire ‘astratto’ alla musica e alla composizione.

Fig. 1

Fig. 2

Lo spettro delle possibilità interpretative dei segni, per quanto concerne la graphic notation in generale, va, dicevo, da un margine minimo a uno molto ampio di libertà di scelta, libertà che può dunque dar luogo a esiti diversissimi fra loro, anche all’interno delle scelte operate da uno stesso esecutore. Se si ascoltano, ad esempio, diverse versioni di brani come il sopracitato December ’52 o il Treatise (1963-67) di Cornelius Cardew [fig. 3], opere che lasciano moltissima libertà agli interpreti, si può avere una chiara idea della questione.

Fig. 3

Eppure tale libertà non è mai assoluta, ovviamente, e soprattutto non va mai intesa come mero arbitrio. Di fronte a un brano aleatorio l’esecutore è sempre e comunque chiamato a interpretarne il senso e ha il diritto-dovere di chiederne conto all’autore. È risaputo, infatti, che il pezzo ipoteticamente più indeterminato che esista, e che potrebbe consistere nella semplice indicazione verbale “fai qualcosa (o anche niente)”, non è mai stato concepito (o meglio realizzato) da nessuno, per la semplice ragione che risulterebbe ineseguibile o indistinguibile da qualsiasi altra cosa accada intorno ad esso, dato che in ogni momento della vita stiamo tutti facendo qualcosa (o niente); laddove un’indicazione un minimo meno vaga come quella, ad esempio, che costituisce la Compostion 1960 #10 di LaMonte Young (e che recita “draw a straight line and follow it”) dà dei suggerimenti, per quanto minimi, su come muoversi e cosa fare.

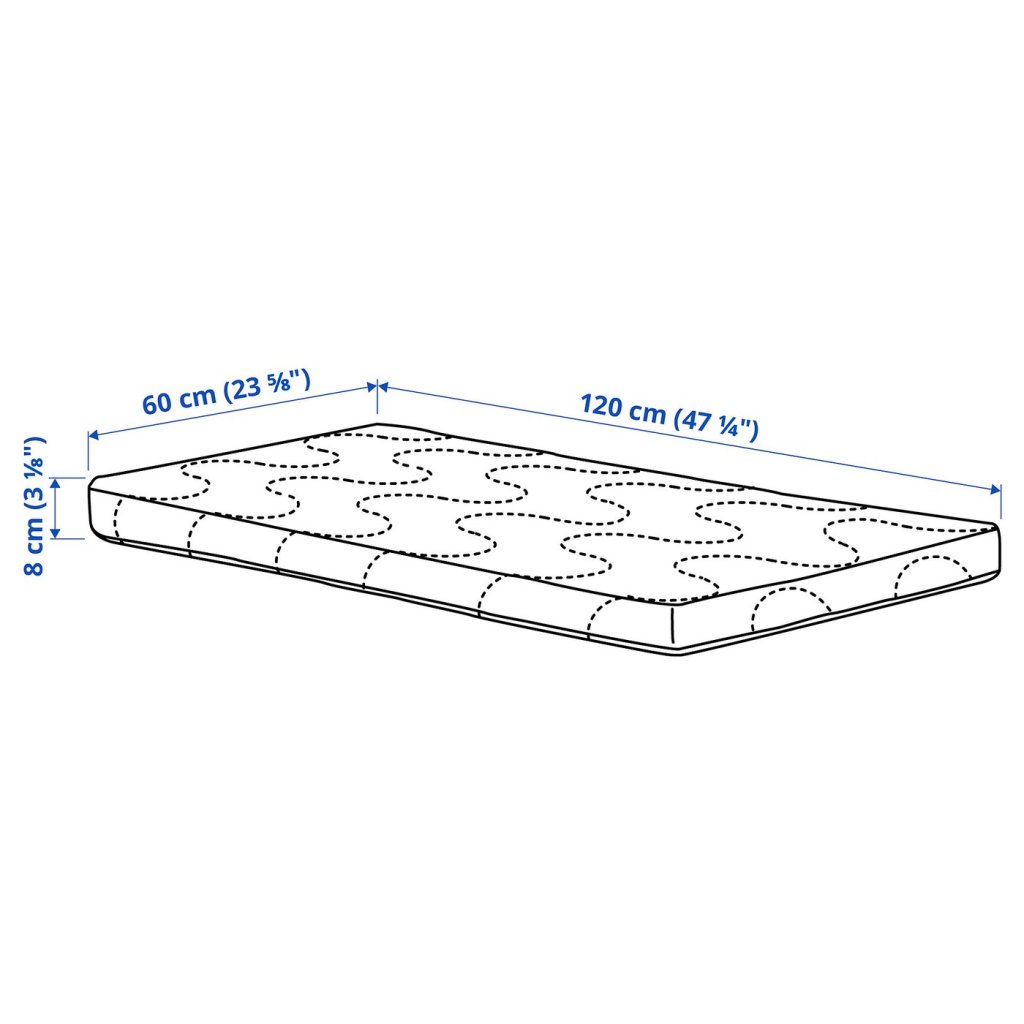

La partitura del Wind Pressure Concert di Silvia Hell [fig. 4] appartiene a quella categoria di partiture grafiche i cui segni sono la rappresentazione di dati extramusicali da ‘tradurre’ (approfondiremo di seguito il senso di questo verbo) in suoni. Al primo impatto visivo ricorda un po’ le schede perforate dei vecchi calcolatori o i cartoni forati degli organi di Barberia, e suscita immediatamente associazioni di natura sonora e musicale.

Fig. 4, S. Hell – Wind Pressure Concert, p. 1

Tali ‘dati’ si riferiscono alla rilevazione della quantità di polveri sottili (PM2.5, nel caso specifico) presenti nell’aria di Livorno dal 2008 al 2020 e registrati dall’ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). Essi sono stati rappresentati come rettangoli neri disposti su due sistemi, ciascuno dei quali a sua volta suddiviso su più righi (cinque il soprastante, sei il sottostante). Il sistema superiore riporta i medesimi dati di quello inferiore, ma più ‘schiacciati’, secondo gli intervalli dell’ARPA (l’agenzia lombarda) che sono più ampi rispetto a quelli della gemella toscana, in modo da avere due rappresentazioni diverse degli stessi dati. Ogni coppia di sistemi rappresenta i dati di un intero anno (1 giorno = 1 mm.), e in ogni pagina sono disposte due coppie, per cui la partitura risulta di sei pagine e mezzo (corrispondenti all’intervallo temporale tra il 2008 e il 2020).

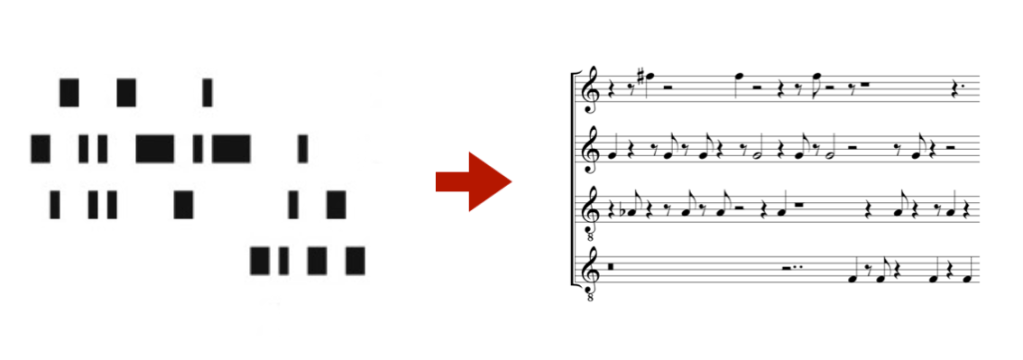

Una volta compresa l’origine e il significato dei segni della partitura, veniamo dunque al cuore della questione: la loro traduzione musicale. Qui si prospettano molti approcci e metodi diversi, il primo e più evidente dei quali sembrerebbe quello deterministico che stabilisce un codice biunivoco di traduzione, per il quale a ciascun segno corrisponderebbe un suono precisamente determinato in ogni suo parametro (altezza, durata, intensità, timbro). Il fatto stesso che i segni non siano frutto di libera espressione grafica ma di rigorosa costruzione geometrica, sembrerebbe spingere naturalmente l’interprete in questa direzione, come nell’esempio [fig. 5].

Fig. 5

Personalmente ho già lavorato in passato in modo simile, per esempio nei Due interludi da ‘Udina’ [fig. 6], un pezzo del 1993 per voce e cinque strumenti, e in Hoquetus [fig. 7], un pezzo per organo Hammond (o di Barberia) del 2007. Nei Due interludi ho usato una notazione grafica molto simile ai cruciverba in quanto costituita da quadratini bianchi e neri che qui corrispondono, rispettivamente, a note e a pause di un unico valore di durata. L’uso di quadratini al posto delle note è dovuto al fatto che le note corrispondenti ai quadratini neri risultano diverse per ogni esecuzione, anche se la loro scelta non è totalmente libera ma limitata a tre sole possibilità (stessa nota della precedente, nota un semitono più acuta della precedente, nota un semitono più grave della precedente). In Hoquetus, scritto in notazione convenzionale ma composto con criteri aleatori, a ciascuna nota di una gamma prefissata (una scala di Re minore naturale) viene applicata una durata, scelta per estrazione, tra cinque di diversa grandezza.

Fig. 6, M. Lenzi – Due interludi da ‘Udina’, primo sistema

Fig. 7, M. Lenzi – Hoquetus, primi due sistemi

Più spesso però ho lavorato su materiali grafici di partenza che, per loro natura e aspetto, suggerivano piuttosto l’uso di libere pratiche d’improvvisazione. In quei casi si tratta non già di trovare un codice di traduzione, una corrispondenza biunivoca tra elementi diversi (dal visivo all’uditivo e viceversa), ma, per così dire, di stabilire un’empatia con la partitura, muovere liberamente associazioni istintive e momentanee e, soprattutto, chiamare in causa l’elemento metaforico, analogico. In questi casi, cioè, viene convocato tutto un mondo di cose, non si presta particolare attenzione al dettaglio e alle sue funzioni formali, ma a una poetica complessiva che si esprime più per analogie e contrasti, più per corrispondenze e rinvii che per simmetrie e traduzioni. Ed è precisamente con questo spirito che ho affrontato il lavoro di Silvia Hell, pensando dunque all’aria e alla sua natura, a tutte le riverberazioni che essa evoca e suscita, partendo dalle suggestioni grafiche della partitura. Guardando insomma al segno grafico come a una virtualità espressiva che di volta in volta mette in gioco questioni ritmiche, timbriche, agogiche, tecniche, stilistiche – e anche linguistiche – diverse.

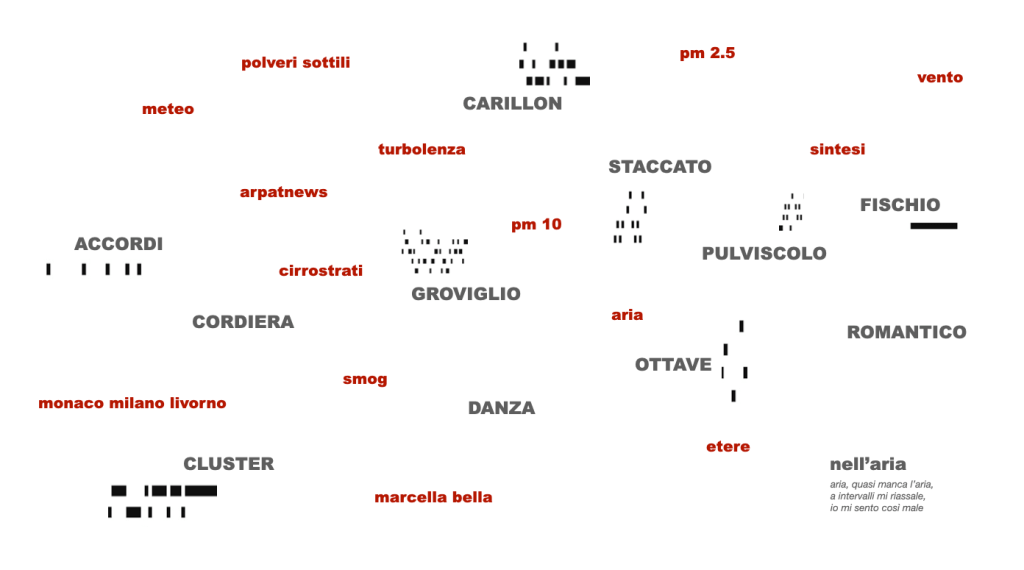

Dapprima ho riempito un foglio di parole sparse, scelte tra quelle che potevano fungere da mediatrici tra segno e suono. Le parole in questione sono le dodici seguenti: ‘groviglio’, ‘fischio’, ‘romantico’, ‘pulviscolo’, ‘ottave’, ‘carillon’, ‘accordi’, ‘cluster’, ‘danza’, ‘cordiera’, ’staccato’, “nell’aria” – quest’ultima espressione l’ho mutuata dal titolo di una canzone di Marcella Bella, della quale vengono riportati sul foglio, scritti a caratteri più piccoli, alcuni versi tratti dal ritornello (aria, quasi manca l’aria / a intervalli mi riassale / io mi sento così male).

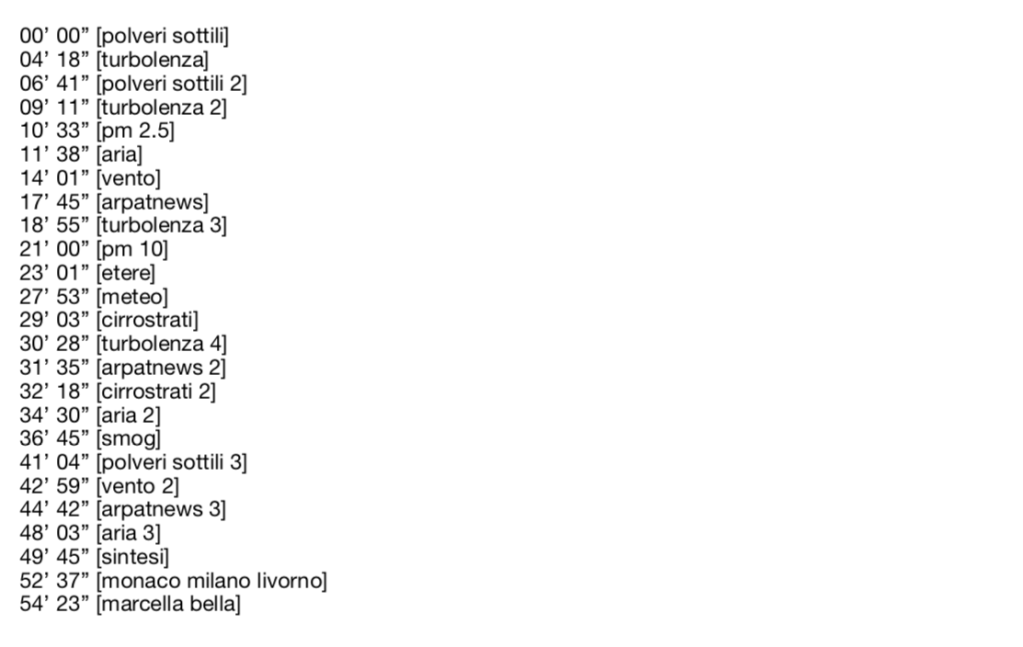

Dopodiché, programmando una performance pianistica della durata di un’ora circa, ho variamente combinato queste parole con altre quattordici espressioni ad esse più o meno strettamente legate, o meglio associate: ‘polveri sottili’, ‘turbolenza’, ‘pm 2.5’, ‘pm 10’, ’aria’, ‘vento’, ‘arpatnews’, ‘etere’, ‘meteo’, ‘cirrostrati’, ‘smog’, ‘sintesi’, ‘monaco milano livorno’, ‘marcella bella’ [fig. 8].

Fig. 8, canovaccio per il Wind Pressure Concert

Non ho, infine, costruito o predeterminato alcunché: ho semplicemente disposto il foglio sul leggio del pianoforte sovrapponendolo alla partitura e saltando liberamente con gli occhi da una parola all’altra, da un’espressione all’altra, da un sistema all’altro, da un dettaglio grafico all’altro, anche ritornandovi più volte – ne ho tratto ispirazione dando vita, nell’esecuzione del 16 ottobre 2021, a una performance improvvisata suddivisa in venticinque sezioni [fig. 9].

Fig. 9, time line e sequenze

Nella prima parte di ‘polveri sottili’ [0’ 00’’ – 4’ 17’’] (cui ho associato le parole ‘pulviscolo’ e ‘groviglio’) ho improvvisato su grumi di note nel registro acuto e accordi ribattuti, sempre in pianissimo, dapprima lentamente, poi in un lungo crescendo nel quale vengono introdotti rapidi glissandi.

La parola ‘turbolenza’ (associata a ‘danza’ e, ancora, a ‘pulviscolo’) mi ha suggerito invece una sorta di danza sghemba e grottesca, con accordi ribattuti nel registro centrale, sempre leggermente fuori metronomo e con accenti ogni volta diversi, a tratti interrotta dai lenti accordi e arpeggi della sezione precedente [4’ 18’’ – 6’ 40’’].

Nella prima ripresa di ‘polveri sottili’ [6’ 41’’ – 9’ 10’’] al pulviscolo e ai grovigli si aggiungono i cluster, qui ribattuti lentamente e alternati a singole note del registro acuto, il tutto immerso nelle lunghe risonanze prodotte dal pedale destro abbassato.

Segue la ripresa di ‘turbolenza’ [9’ 11’’ – 10’ 32’’], che con alcuni brevi arpeggi transita direttamente in ‘pm 2.5’ [10’ 33’’ – 11’ 37’’], sezione nella quale i cluster (qui più ampi, staccati e in forte) dominano incontrastati, fino al loro estinguersi nella prima ‘aria’ [11’ 38’’ – 14’ 00’’] dove, come per contrasto, dominano invece delle ottave cristalline, qua e là sostenute e mosse da arpeggi consonanti e poi bruscamente interrotte da cluster staccati in forte, reminiscenza della sezione precedente. In ‘vento’ [14’ 01’’ – 17’ 44’’] viene introdotto il fischio – un fischio leggero, fragile, incerto e accompagnato da dolci aggregati – laddove la breve sezione successiva, ‘arpatnews’ [17’ 45’’ – 18’ 54’’], è caratterizzata da poche, singole note staccate in piano che richiamano vagamente vecchi jingles radiofonici. Ad essa segue la seconda ripresa di ‘turbolenza’ [18’ 55’’ – 19’ 59’’], in cui i profili ritmici della danza si fanno più netti e nella quale riemergono a tratti brevi memorie delle sezioni precedenti, da ‘vento’ a ‘polveri sottili’ ad ‘arpatnews’.

In ‘pm 10’ [21’ 00’’ – 23’ 00’’], sezione marcata da un deflagrante cluster nel registro grave, si fa un uso percussivo del coperchio della tastiera, il cui rumore, prodotto dal suo sbattimento sulla cassa, fa da sostegno ritmico a una successione di accordi che, dapprima vaghi e indeterminati, si allineano poi in una progressione tonale discendente, lentissima e morbidissima, che caratterizza la sezione successiva, ‘etere’, cullata in un’atmosfera romantica appena sporcata da leggere dissonanze che via via si fanno più presenti e fin ingombranti [23’ 01’’ – 27’ 52’’], per sciogliersi infine in una breve memoria delle ottave della sezione ‘aria’.

Segue ‘meteo’ [27’ 53’’ – 29’ 02’’], parte alla quale ho associato la parola ‘carillon’ e caratterizzata da un lento arpeggio cromatico (che ricorda, appunto, un carillon). In ‘cirrostrati’ [29’ 03’’ – 30’ 27’’] si allineano accordi staccati in piano, che annunciano la terza ripresa di ‘turbolenza’ [30’ 28’’ – 31’ 34’’], cui seguono la prima di ‘arpatnews’ [31’ 35’’ – 32’ 17’’], quella di ‘cirrostrati’, i cui accordi vengono arpeggiati nello stile del carillon di ‘meteo’ [32’ 18’’ – 34’ 29’’] e quella di ‘aria’ [34’ 30’’ – 36’ 44’’], fessurata brevemente dal fischio di ‘vento’.

Con ‘smog’ [36’ 45’’ – 41’ 04’’] molte delle soluzioni espressive precedenti si proiettano e traducono sulla cordiera dello strumento, mentre nella seconda ripresa di ‘polveri sottili’ [41’ 04’’ – 42’ 58’’] il pulviscolo sonoro che caratterizza le prime due, con l’aggiunta di elementi tratti dalla ‘danza’ e da ‘pm 2.5’, è accelerato e spinto fino allo spasimo. Segue la ripresa di ‘vento’ [42’ 59’’ – 44’ 41’’], con la sonorità dolce del carillon alternata al fischio, che transita nel terzo ‘arpatnews’ [44’ 42’’ – 48’ 02’’], ancora segnato dalle singole note staccate, qui più statiche e ipnotiche delle precedenti, e che a loro volta rianimano la seconda ripresa di ‘aria’ [48’ 03’’ – 49’ 44’’].

Tre sono le sezioni finali del concerto: ‘sintesi’ [49’ 45’’ – 52’ 36’’], ‘monaco milano livorno’ [52’ 37’’ – 54’ 22’’] e ‘marcella bella’ [54’ 23’’ – 55’ 31’’]. Nella prima, la sintesi è tra il cluster, la danza e il pulviscolo; nella seconda sezione gli staccati delle sezioni precedenti si configurano in un pattern dalle reminiscenze minimaliste, con tremoli finali che portano all’ultima, brevissima coda, nella quale intono, con voce fragilissima e appena udibile nel registro medio-grave, i versi della canzone di Marcella Bella, siglati da un breve fischio e da una singola nota.

Per concludere, l’occasione offertami dal lavoro sul Wind Pressure Concert di Silvia Hell ha costituito un momento importante della mia più recente attività di compositore e di performer, mi ha permesso di rivitalizzare e sviluppare potenzialità musicali in me sopite ma non estinte, di dialogare con un’artista verso la quale sento una forte empatia, di rinvigorire una tradizione sperimentale come quella della musica aleatoria e indeterminata che molti credono esaurita e che invece è ancora viva e suscettibile di nuovi e imprevedibili, insospettabili sviluppi.

Livorno, maggio 2023

Note

1. Artista bolzanina residente a Milano (sito internet: https://silviahell.eu/).

2. Si è discusso a lungo, in sede critica, se questo “primato di indeterminazione” spetti o meno al famigerato 4’ 33’’ (1952) di John Cage. In questo brano, com’è noto, l’esecutore deve tacere per la durata prescritta dal titolo, i suoni dell’ambiente costituendo il contenuto musicale e i limiti temporali la cornice formale del pezzo – unico, estremo residuo del suo costituirsi come opera.

3. Trattandosi di un’improvvisazione, la struttura della performance e la durata di ciascuna sua sezione sono state, ovviamente, ricostruite a posteriori sulla base della sua registrazione audio (ascoltabile al link https://www.youtube.com/watch?v=le_6MrVb-84&t=338s). È disponibile anche il video della performance al link https://www.youtube.com/watch?v=hslMr3LYObk&t=0s).

Racconto di Lucia Corsale

Di nome faceva Zaira, viveva in cima al poggio, l’aria salubre e frizzantina, la sorgente che cullava la notte, i germogli di piante e il bosco torno torno. A guardarla – signori miei – che gioia per gli occhi! Quel metro e settanta d’altezza era già mezza bellezza; i capelli corvini inanellati sulle spalle; morbide rotondità dai seni alle anche; la bocca larga e carnosa; e lo sguardo di fuoco a incendiare ogni cosa. Da quanto tempo se ne stesse lì sopra era per tutti un grandissimo mistero: c’era salita con spreco di ciato? era nata coi funghi nel bosco? o era stata calata dal cielo – ffsss – con un soffio? L’avevano vista per primi i cacciatori, il fucile con canna in spalla, i coltelli a lama affilata, a sega e da scuoio, il carniere a tracolla, tra le nuvole – chiu chiu – il verso dell’assiolo. Era appena passata la tempesta, sgocciolavano la sughera e il leccio, gli stivali di gomma nel fango, bum, bum, morte al cinghiale che si sbafò carcasse e ghiande. Un fragore che lì lì era parso un tuono – ora tornano il lampo e l’acqua scrosciante – ma il merlo acquaiolo, la ballerina gialla, il martin pescatore pigliarono subito il volo. Sull’uscio d’una casa immersa nel verde, che spuntava a stento, c’era Zaira, la sottana di seta frusciante, uno scialle con la spilla d’agata, i piedi agili e nudi, un’orchidea sul collo tatuata.

«Signurina, nun si scantassi, semu tutti bravi cristiani, ma – sa com’è – ci piace la carne fresca e tenera che si conserva per l’oggi e, se capita, per diverse simane».

«Non ne avevo alcun dubbio, sono qui per una boccata d’aria, ma rientro immediatamente, non voglio arrecare disturbo».

«A noialtri, se resta affacciata, ci fa un gran favore, anzi – se a vossia non ci dispiace – possiamo venire dentro, in un attimo saltiamo il muro o se, proprio insiste, ci può aprire il cancello».

«Con immenso piacere, concedetemi però qualche minuto, devo cambiarmi d’abito e – state tranquilli – vi farò entrare subito».

Zaira spuntò, una vestina longa e svasata che le fasciava il petto, le chiome raccolte colle forcine, le scarpe di pelle di lupo e pendenti che ondulavano per le movenze forse anche del vento.

«Eccomi!»

I cacciatori restarono impalati, senza dire né A né B, come se fossero stati stregati.

«Ahiiii!» ma il più anziano buttò na vociata: «Maledetta pietra, ci misi il piede di sopra e pigliai una storta, perso sono, adesso a casa chi mi ci porta? ».

«Mi spiace tanto, ma stia tranquillo, la rimetterò in sesto. Si levi, intanto, stivale e calza, vedrà come farò presto».

I cacciatori si guardarono attorno, la casetta di legno era calda e accogliente, in cucina un tavolo, quattro sedie, alle finestre tende a scozzese con lo sfondo verde. Il divanetto, sempre a quadrettoni, era a due posti, sulle mensole file di barattoli pieni di erbe, i nomi scritti a stampatello nelle etichette.

«In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Santi Ippolito e Ponziano, sanate questa frattura, seppellite il dolore oltre le mura».E sull’arto un empiastro d’incenso, farina, aceto, chiara d’uovo, che quello – cose dei pazzi – fu come nuovo.

«Non sappiamo come ringraziarla. Non abbiamo soldi d’appresso, ma ce li portiamo domani e decide vossia, se tenerseli tutti o, caso mai, ci vuole dare il resto».

«Per questa volta, non voglio alcuna ricompensa, in futuro, però, vi prego, non lasciatemi senza».

«Ci possiamo dare il cinghiale, che pigliammo ora ora, oppure i nostri uccelli, accussì si consola».

«Vi ringrazio con tutto il cuore, ma per la cacciagione non sento il minimo languore. Di cinghiali e volatili non saprei che farne, adoro, invece, i rettili, soprattutto, quando si insinuano nella carne».

I cacciatori non capirono granché, ma calarono la testa, senza chiederle come e perché. Al ritorno, però, commentarono la questione:«’Sta fimmina è fora dal comune, cu tutte l’àutre non c’è paragone. A taliarla – vero è – fa subito sangue, ma guarisce colle mani e si mette a tu per tu coi santi. Sotto la lingua, poi, ci ha un serpente disegnato, signori miei, non è che stiamo babbiando, oppuri celo siamo sognato».

La notizia – manco a dirlo – fece il giro del paese tra le bestie da pascolo e soma, il migliaio di teste che si contava appena e le anime assunte nel cielo senza sogni né più pretese. Si insinuò, perciò, nei cortili, le casupole di calce e pietra e – don don don – penetrò fulminea magari nella chiesa.

Le donne, che non si aspettavano una cosa di questa, ricordarono il bene fatto ai mariti, puah, lasciarsi infinocchiare da una strega, il Signore li avrebbe puniti: «Non hanno di che lamintarisi, la tavola sempre apparecchiata è, frjiti l’ova, riscaldati la pasta, mentre io, ca sugnu stanca, ti conzo l’insalata; che, poi, li trattiamo coi guanti gialli, amore lavati subito sopra e sotto, l’acqua della cisterna bona è, altrimenti pigliati quella fredda del pozzo; che, poi, teniamo la casa linda e pinta, amore, avà, non sporcare, sennò te la faccio pulire colla lingua; che, poi, balliamo nei letti come a tante lupe, uuuuuh, perciò com’è possibile ca ni fannu curnute? E allora, magari ca su’pazzi ppi sta jiatta morta, noi sbirre siamo e, se questa entrò dalla finestra, noi la facciamo uscire ppi subito dalla porta».

Padre Luigi, invece, si mise a ginocchioni: «In Nomine Patris, et Filiii et Spiritus Sancti. Amen. In te confido, mio Nazareno, i miracoli ai ciechi e all’indemoniato muto sono tra le pagine del Vangelo».

Come fu e come non fu, però, molti uomini, colti da malore, che ebbero infortuni di ogni specie, invocarono Zaira, dimenticandosi di Gesù Nostro Signore.

Cominciò Januzzo, un pallore da fare spavento, chi stanchizza a salire la scala, niente fame e qualche mancamento.

«Così combinato, là sopra non ci posso arrivare, qualcuno deve chiamare Zaira e spiegarici che sono messo troppo male».

Le donne – al solito – non vollero sentire ragioni: «Alla lontana bisogna starci, perché è femmina che porta alla perdizione».

I cacciatori, invece, esaminarono da più parti la faccenda: «Zaira manco a peso d’oro scende, ci voli un’autorità, una persona assai sperta». A un tratto, si guardarono in faccia: «Bi, ma Padre Luigi di no non ce lo dice, è un uomo eccellente e poi tutta una cosa cu Dio è, l’Onnipotente».

Perciò, entrarono nella chiesa dedicata a Santa Eustochia Smeralda Calafato, c’erano i santi Accursio e Cateno, un raggio di sole trafiggeva Gesù che, a occhi chiusi, la testa di lato, dormiva sereno.

«Padre Luigi, padre Luigi, il signor Januzzo non si può trasportare, né per terra e manco per mare. Perciò, Zaira deve scendere fino a qua sotto, ce lo dicissi lei, sicuro ca ci duna ascolto».

Ehi, tu che fai la spola, ricorda: ‘U Signuri cunfunni, ma poi consola.

Padre Luigi non se lo fece dire due volte, lasciò perdere la preghiera a San Giovanni decollato “Non ti scordare questo monte, la valle e tutto il creato”, e montò sulla bicicletta, la tonaca svolazzante, negli occhi un pezzo di cielo, il sorriso accattivante.

Un’ora era da poco passata che Zaira arrivò col sacco di juta in mano, la strada disseminata di pietre, ma lei, fresca come una rosa, non si era per niente stancata. Padre Luigi, invece, pareva avvilito, la lunga salita tra i sentieri accidentati stavolta l’aveva sfinito.

«In Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. San Casimiro, infondi sangue ricco nelle membra di quest’uomo, è ancora nel vigore degli anni e conosce pure il perdono». E decotto di lupini con quattro foglie di ortica, un bicchiere subito, a piccoli sorsi, per non sentire la fatica.

«Quanto ci dobbiamo dare?».

«Di una moneta io mi accontento, ma con l’aiuto di Dio – In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti – voglio fare centro».

E così Manuele, dentro il recinto dei porci, sbavò all’improvviso, braccia e gambe con la scossa, nella testa, Maria Santissima, che botta! Nonostante fosse in queste condizioni, articolò, comunque, “Za –i –ra”, sperando che arrivasse più veloce assai di prima.

Ehi, tu che fai la spola, ricorda:’U Signuri cunfunni, ma poi consola.

E padre Luigi salì rassegnato, che delicata mansione la sua, ma di Dio era un soldato.

Zaira, invece, i seni turgidi e il sorriso malizioso, guizzava col corpo, sempre più smanioso.

«In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. San Vincenzo Ferreri e Sant’Andrea Avellino, passeranno le convulsioni, prima che spunti la stella del mattino». E acqua benedetta aspersa sul malato, sette parrocchie di sante fimmine – Tresa, Brigida, Fanìa, Oliva, Venera, Delfina, Angelina – aveva scomodato.

«Quanti soldi ci dobbiamo dare?».

«Di una moneta io mi accontento, ma con l’aiuto di Dio – In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti – voglio fare centro».

E, perciò, ‘Ntonio sollevava un covone di fieno, che – zac – un ragno velenoso lo punse nel braccio, rossore, prurito, non passavano mica col ghiaccio. “Zaira, presto, sennò sono perso”.

Ehi, tu che fai la spola, ricorda: ‘u Signuri cunfunni, ma poi consola.

E padre Luigi salì di buon grado, che compito importante gli era toccato!

Zaira era sempre più esuberante, non le pesava il tragitto, faceva passi da gigante. «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. San Vito, quest’uomo verrà in pellegrinaggio, ma tu – mi raccomando – prenota fra cent’anni il suo ultimoviaggio». E vapori di vino caldo con saliva sulla parte ferita, che quello – signori miei – ebbe salva la vita.

«Quanti soldi ci dobbiamo dare?».

«Di una moneta io mi accontento, ma con l’aiuto di Dio – In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti – voglio fare centro».

Così, a Zaira la chiamarono santa, ma quel nome nel ciclo santorale non era a sua immagine e somiglianza.

Era venuta alla luce una notte del 25 gennaio, quando – dicevano i martirologi – si commemora la conversione dell’apostolo Paolo. Se avesse perso la verginità si sarebbe trasformata in serpente, nessun uomo dunque l’avrebbe sposata, tranne che per un incidente. Nella sua famiglia, poi, erano tutti dottori e medichesse speciali: suo padre, un certo Settimo, era l’ultimo dei figli nati, uno appresso all’altro, senza femmine nel mezzo; sua madre, di nome Venera, aveva attraversato due volte lo stretto, così, una mattina del Venerdì santo che ancora faceva assai freddo; e suo fratello Gualtiero, il giorno del battesimo, era stato immerso nell’acqua della Madonnuzza del Buon pensiero.

Capitò, allora, che Concetta, da poco sposata, come fu e come non fu, accusò dolori al basso ventre, non c’era tanto da capire, la pancia era già sporgente. Le contrazioni erano forti e costanti, ma le spinte, il sudore della fronte non bastavano, la creatura voleva mettere i piedi avanti.

«Per piacere, chiamate a ‘sta Zaira, sta fimminazza, ‘sta casimira».

Ehi, tu che fai la spola, ricorda: ‘u Signuri cunfunni, ma poi consola.

E padre Luigi riprese il cammino, un po’dimagrito, ma cotto a puntino.

Zaira, invece, era sempre più vitale, il passo spedito, nella voce un canto di cicale.

«In nomine Patris et Filiii et Spiritus Sancti. Amen. Sant’Anna e San Gerardo Maiella, benedite questa partoriente, fate risplendere la sua vita, ridotta ora a una fiammella». E tintura madre di salvia e camomilla sfregata sulla natura e sul pancione, un catino di acqua calda, ecco, è pronta un’abluzione.

«Quanti soldi ci dobbiamo dare?».

«Di una moneta io mi accontento, ma con l’aiuto di Dio – In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti – voglio fare centro».

Come fu e come non fu, magari i bambini, dacché facevano baccano, cominciarono a stare male, mah, vai a svelare l’arcano.

Vincenzino aveva perso l’appetito, dolori addominali, mal di testa, diarrea, milza e fegato ingrossati, in faccia nessun colorito. “Papà, mamà, solo Zaira mi può salvare la vita”.

Ehi, tu che fai la spola, ricorda: ‘u Signuri cunfunni, ma poi consola.

E padre Luigi, ormai deperito, non si tirava indietro, ma era stato avvertito.

Zaira, invece, arrivava pimpante, il sorriso compiaciuto, la mèta non era distante.

«In nomine Patris et Filiii et Spiritus Sancti. Amen. San Fiacrio, questi sono sintomi seri, cancellali perciò col tuo amore, fanno nascere, oh, brutti pensieri».E una fila di mignatte dietro le orecchie, bagnoli di acqua e aceto sulla fronte, mica sono barzellette.

«Quanti soldi ci dobbiamo dare?».

«Di una moneta io mi accontento, ma con l’aiuto di Dio – In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti – voglio fare centro».

Le donne, però, invece di esserle grate, andarono da Padre Luigi precise a tante indemoniate: «Chista, colla scusa che è maga, arrimina nelle nostre vite, comu l’ogghio nell’insalata. Chista, colla scusa di guarire certe ferite, si ni vinni cca a rubarini i nostri mariti. Chista, colla scusa di vedere nascere le creature, trasì nelle case e pigliò confidenza magari colle quattro mura».

Padre Luigi, ormai sempre più secco, rispose con un filo di voce, mentre il suono delle campane si fece mesto.

«Care sorelle, abbiate fede in Gesù Nostro Signore, Zaira non farà cadere sulle vostre famiglie il benché minimo disonore».

«Padre Luigi, ma comu pò essiri accussì sicuro? Ce lo disse Cristo in persona o a spergiurarcelo fu quella specie di santona?».

«Care sorelle, più che altro conosco i vostri mariti che, come tanti, a sentire parlare di serpenti, si saranno risentiti».

«Affari soi se è brava a ammaestrare i serpenti, , basta ca nun arruvina a iddi e magari amici e parenti. Che, poi, ci deve scusare, lei, sì, è un bel pezzo d’omo, ma è pratico di sola chiesa, non conosce, perciò, pila e piliddi del matrimonio. Quando coi nostri mariti facemu trasi e nesci – perché solo così la cosa n’arrinesci – ci chiamano Zaira, confondono perciò il mezzo soldo colla lira».

«I vostri mariti non confondono un bel niente, non infrangerebbero la tradizione, per andare controcorrente».

Le signore non capirono il senso: Ma Padre Luigi, sempre chiarissimo, proprio ora niscì fora di senno?

«Padre Luigi, per caso parlò coi nostri mariti e nun ci voli diri che ci hanno tradite?».

«Zaira ai vostri mariti non prese di mira, perché al volo preferisce la spira».

«Padre Luigi, perciò, lei parlò con Zaira, e non ci dice niente di questa fachira?».

«Care sorelle, l’avrei voluta esplorare in profondità, ma così mi rispose senza pietà: Mio caro Monsignore, mi trasformerei in serpente se solo perdessi il mio onore. L’ho detto pure agli altri pretendenti, che da quel momento, lo riconosco, non sono più stati invadenti. Mi cercano soltanto per recuperare la salute, mentre le mogli, sospettose, si credono cornute. A lei, invece, che è molto perspicace, dirò di più, altrimenti non avrò pace. Non sputerei, certo, veleno, ma il suo anfratto, faccia attenzione, scandaglierei appieno».

Oh, ma Padre Luigi sicuro ca sapi assai, per questo parla difficile, accussì non passa i guai. Oh, ma Padre Luigi sicuro che difende i nostri sposi, voli mettiri paci, comu fannu tutti i religiosi. Oh, ma Padre Luigi sicuro ca s’inventò la storia del serpente, ni voli fari scantari, e noi occhio per occhio, dente per dente.

Capitò, perciò, che Marisa, non ebbe più il ciclo, a sedici anni giurò che era vergine, supra Dio e tutti i santi. “Ah, la pancia, chiamate Zaira, su, su, datele qualsiasi mancia”.

Ehi, tu che fai la spola, ricorda: ‘u Signuri cunfunni, ma poi consola.

E padre Luigi salì per l’ultima volta, ormai lo sapeva, ci sarebbe stata la svolta. Zaira, infatti, fu attesa invano, Januzzo, Manuele, ‘Ntonio, Vincenzino e Marisa la cercarono assieme a qualche altro paesano. Esasperati, perciò, entrarono in chiesa, neanche una candela brillava, nonostante la fede fosse sempre accesa.

«Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signuruzzu, di Zaira non sappiamo più niente, ‘a circammu ddà supra, ci dobbiamo fare il giro del continente? Signuruzzu, falla stare bona, nun s’attrova na fimmina accussì, è magari gran dottora, signorsì. Signuruzzu, che, poi, successe, un fatto strano, padre Luigi chiuso nella sagrestia è, havi duluri all’ano.

Passi d’uomo risuonarono nella chiesa, anche un sibilo che annunciava la resa. Padre Luigi nel collo aveva un serpente attorcigliato:«Oh, Dio Dio, mancano Adamo ed Eva, così nella Bibbia c’è stampato. Ohu, si dondola a destra e a manca, non cammina bene, guardatelo come arranca».

«Padre Luigi, come sta?».

«Cari fratelli, sorella cara, quando volli esplorare Zaira in profondità, la ciàraula, per l’ennesima volta, così mi rispose senza pietà: «Mio caro Monsignore, mi trasformerei in serpente se solo perdessi il mio onore. Lo dissi pure agli altri pretendenti, che da quel momento, lo riconosco, non sono stati più invadenti. Mi cercano soltanto per recuperare la salute, mentre le mogli, sospettose, si credono cornute. A lei, invece, che è molto perspicace, dirò di più, altrimenti non avrò pace. Non sputerò, però, veleno, ma, faccia attenzione, il suo anfratto scandaglierò appieno. Io non ho resistito alla tentazione e, dacché le ero sopra, mi sono dovuto mettere a carponi. Il suo non è stato un dispetto, aveva parlato chiaramente come un libro aperto. Zaira, comunque, non è velenoso, vuole essere trattato soltanto come una sposo».

Ehi, tu che fai la spola, ricorda: ‘u Signuri cunfunni, ma poi consola. Di una moneta io mi accontento, ma con l’aiuto di Dio – In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti – feci finalmente centro.

Racconto di Simona Caruso

Io non ho un nome.

Molti oggetti in questa casa hanno un nome, a lui piaceva così, comprava qualcosa e doveva battezzarla. La lavatrice si chiama Beatrice, il forno Caronte, il frigorifero Freddy Mercury.

Ricordo il giorno quando lui mi portò a casa. Disse a lei che aveva trovato quello giusto. Mi inserì una batteria, mi sistemò le lancette, mi diede un’occhiata compiaciuta prima di incastrarmi su un piccolo chiodo in cucina e mi disse: «Benvenuto, orologio.» È da quel giorno che io ho un’anima. Orologio rimase per sempre il mio nome, che non è un vero nome, per l’appunto.

Sono trascorsi tre anni da quando lui non c’è più e mi manca.

Era il primo ad accorgersi quando la batteria stava per esaurirsi. Mi succede ancora che la lancetta dei secondi inizi a incepparsi e vada un po’ indietro. È come se le prendesse una sorta di paralisi. Dura qualche istante e poi riparte, fino a che non si ferma del tutto. Lui se ne accorgeva per primo.

Laura, la piccola di casa, non riesce a leggere l’orologio con le lancette, ma somiglia a lui e, anche se non le servo a molto, di tanto in tanto mi osserva e riesce a cogliere ogni mio piccolo particolare.

Lei, Anna, la grande di casa, trascorre molte ore in cucina perché in questa stanza trova maggiore ispirazione. Lei scrive. Ma in cucina fa molte altre cose: oltre a trovare l’ispirazione, prepara da mangiare, fa fare i compiti a Laura. Piange. Lo fa quando in casa non c’è nessuno. Lo fa discretamente quando è da sola.

Io non la sento mai singhiozzare. Le sue lacrime scappano, lo fanno nei modi più inaspettati. Le capita mentre è immersa nel lavoro: apre una cartella sul computer e la vedo trasformarsi, i suoi occhi cambiano forma; è strano, forse cambiano anche colore ed è come se tutto quello che stava facendo si fermasse. Trova un articolo che lui aveva scritto qualche giorno prima di morire. Pensa al momento in cui lui glielo aveva letto, a come sapeva legare le parole. Poteva permettersi di essere fiero di sé stesso, non solo perché era bravo, ma perché era un uomo onesto.

Gli piaceva così tanto giocare con le parole che non c’era giorno in cui non se ne usciva con un termine nuovo, strano, inventato. E conosceva anche tutti quei modi di dire che non si usano più. E mentre Anna rilegge quell’articolo sparisce con lui, in quel tempo che non è il nostro. A volte sussurra il suo nome e poi piange. Lo fa solo per pochi secondi, si affretta a trovare un fazzoletto per asciugarsi gli occhi e torna a fare torna al suo lavoro. Nessuno si accorge di questi secondi tranne me. È un segreto tra lei, me e la stanza.

Quando le arrivò quella telefonata, Anna stava temperando i colori a matita della piccola. Le piace temperare, dice che la rilassa, anche se ha un problema a riconoscere i colori.

Quando partì la suoneria, con il volume basso per non disturbare Laura che già dormiva, capì che era successo qualcosa.

Quei numeri avevano una sequenza sconosciuta. Il cuore le batté forte in gola. Anche io a volte ho queste sensazioni. Avere un’anima può essere difficile quando sei solo un orologio appeso a un chiodo.

Sono trascorsi tre anni e Laura è di nuovo con l’astuccio in mano e lo porge alla madre. Non è più così piccola ma odia ancora temperare le matite.

«Mamma, mi temperi per favore?»

Anna sta per mettere a posto il computer e si sgranchisce le spalle. Afferra l’astuccio e chiede:

«Mi hai portato anche il temperamatite?»

Laura risponde che è già dentro. Dice proprio così:

«È già dentro, mamma.»

E Anna ricorda quelle esatte parole di tre anni prima.

Le succede di nuovo. Vedo che si sforza di mantenere il controllo perché di fronte a Laura non si può piangere. C’è il pensiero di lui che esce di casa e dice:

«Buona temperata, fanciulle.»

Anna fa scorrere la cerniera dell’astuccio, non riesce a fare finta di niente.

Lo svuota sul tavolo e in quel momento, insieme a quel gesto, comincia a raccontare a Laura della notte in cui il papà se n’è andato. Le dice che quando arrivò quella telefonata stava temperando le matite.

È la prima volta che mamma le narra di quella notte. I racconti sul papà sono sempre dolci o divertenti. Tra loro non hanno mai smesso di parlare di lui ma lo hanno fatto sempre come se fosse solo partito per un viaggio. Ma, fino a quel momento, non avevano mai parlato di lui come di un papà che non sarebbe tornato più.

Laura ha tra le mani una gomma da cancellare che il papà aveva chiamato Gommina. Si gira a guardare la sedia vuota accanto alla sua, e per la prima volta si rende conto che non sono più in tre da tanto tempo. Pensa che in tutto questo tempo non ha mai veramente pianto per il papà. Lo ha fatto per molte cose stupide: il gelato che le cade sulla felpa nuova il giorno del funerale, una matita colorata che perde la punta all’improvviso, e altre cose inutili. Pensa di non ricordare più il suono della sua voce. Lo dice alla mamma e piange. Lo fa rumorosamente, non le importa di nascondere ciò che prova. Non le importa di cosa pensa la gente. Non le importa nemmeno di dire no quando qualcuno vuole provare ad abbracciarla.

Anna le tiene le manine. Non riesce a guardarla. Laura lascia scappare tutte le lacrime finché, stanca, decide di continuare a fare quello che stava facendo prima.

Insieme aprono un succo di frutta e si lamentano delle cannucce di cartone. Poi tornano alle matite colorate.

Laura ne prende una tra le dita.

«Di che colore la vedi?»

Anna risponde che la vede marrone. Laura ride:

«È rossa!» dice. E ricordano tutte le volte in cui il papà inventava cose divertenti per non far sentire mamma troppo strana per la faccenda dei colori. In quel caso lui avrebbe detto:

«Ha ragione la mamma, in effetti è un rosso marronato.»

Ricordare quell’uomo che mi aveva inserito una batteria dandomi un’anima mi riempie di malinconia. Sono trascorsi tre anni e non passa giorno in cui Laura e sua madre non lo ricordino e la piccola gli somiglia sempre di più.

Ecco, ora lei ha preso in mano un’altra matita e sta per domandare ancora:

«E questa, come la vedi?»

A quel punto la mia lancetta dei secondi si inceppa, in quel piccolo salto avanti e indietro. Laura, allora, solleva lo sguardo:

«Oh no mamma, orologio ha avuto una paralisi!»

(Immagine tratta dal web)

Anthony Tommasini