di Marco Lenzi

Nell’estate 2021, mentre stavo componendo le musiche di scena per uno spettacolo teatrale sul centenario del PCI, l’associazione Carico Massimo, nella persona dell’amico Juan Pablo Macías, mi propose di elaborare una mia personale interpretazione del Wind Pressure Concert di Silvia Hell, in vista di una sua esecuzione che si sarebbe tenuta il 16 ottobre di quello stesso anno presso il silos granario del porto di Livorno, nell’ambito della seconda edizione della manifestazione Ore d’aria.

Accolsi la proposta con entusiasmo poiché, trattandosi di una graphic score, mi fornì l’occasione per tornare a misurarmi, a distanza di alcuni anni, con l’improvvisazione e con la musica indeterminata (o aleatoria che dir si voglia), ambiti musicali che ho sempre studiato e frequentato con molto interesse.

Per ‘partitura grafica’ si intende una partitura che utilizza una forma di notazione musicale non convenzionale, che fa cioè uso di segni diversi da quelli della notazione tradizionale su pentagramma, forma che a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso e fino a oggi ha avuto un’ampia diffusione nei settori più avanzati dell’avanguardia colta e della musica sperimentale.

Tranne i casi – rari – in cui tale notazione si traduce in precise e univoche soluzioni musicali, essa lascia di solito un ampio margine di libertà di scelta all’esecutore, anzi lo chiama spesso in causa come coautore, tanto da aver dato più volte luogo, in sede teorica, a stimolanti e feconde discussioni sulla paternità dell’esito sonoro di un pezzo, sul rapporto tra compositore e interprete e sul concetto stesso di autorialità.

Molti dei protagonisti dell’avanguardia musicale degli anni Cinquanta e Sessanta – da Cage a Stockhausen, da Cardew a Bussotti, da Wolff a Donatoni, da Brown a Maderna – hanno prodotto opere scritte in notazione grafica, alcune delle quali, come ad esempio December ’52 di Earle Brown [fig. 1] o i Five piano pieces for David Tudor di Sylvano Bussotti [fig. 2], hanno assunto uno statuto paradigmatico rispetto a un approccio per così dire ‘astratto’ alla musica e alla composizione.

Fig. 1

Fig. 2

Lo spettro delle possibilità interpretative dei segni, per quanto concerne la graphic notation in generale, va, dicevo, da un margine minimo a uno molto ampio di libertà di scelta, libertà che può dunque dar luogo a esiti diversissimi fra loro, anche all’interno delle scelte operate da uno stesso esecutore. Se si ascoltano, ad esempio, diverse versioni di brani come il sopracitato December ’52 o il Treatise (1963-67) di Cornelius Cardew [fig. 3], opere che lasciano moltissima libertà agli interpreti, si può avere una chiara idea della questione.

Fig. 3

Eppure tale libertà non è mai assoluta, ovviamente, e soprattutto non va mai intesa come mero arbitrio. Di fronte a un brano aleatorio l’esecutore è sempre e comunque chiamato a interpretarne il senso e ha il diritto-dovere di chiederne conto all’autore. È risaputo, infatti, che il pezzo ipoteticamente più indeterminato che esista, e che potrebbe consistere nella semplice indicazione verbale “fai qualcosa (o anche niente)”, non è mai stato concepito (o meglio realizzato) da nessuno, per la semplice ragione che risulterebbe ineseguibile o indistinguibile da qualsiasi altra cosa accada intorno ad esso, dato che in ogni momento della vita stiamo tutti facendo qualcosa (o niente); laddove un’indicazione un minimo meno vaga come quella, ad esempio, che costituisce la Compostion 1960 #10 di LaMonte Young (e che recita “draw a straight line and follow it”) dà dei suggerimenti, per quanto minimi, su come muoversi e cosa fare.

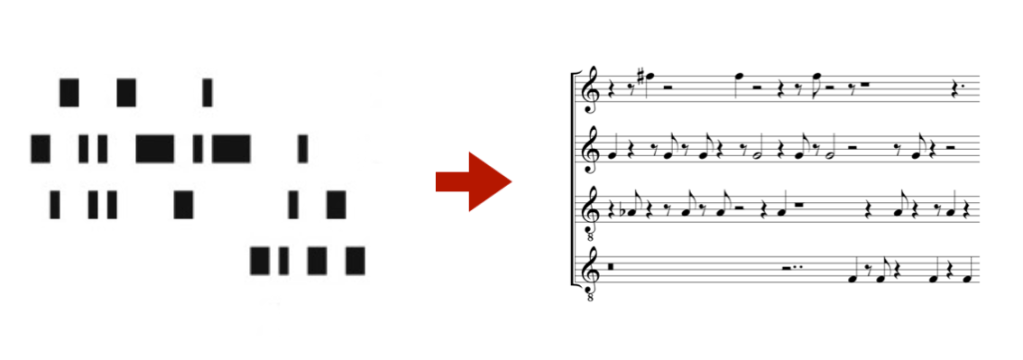

La partitura del Wind Pressure Concert di Silvia Hell [fig. 4] appartiene a quella categoria di partiture grafiche i cui segni sono la rappresentazione di dati extramusicali da ‘tradurre’ (approfondiremo di seguito il senso di questo verbo) in suoni. Al primo impatto visivo ricorda un po’ le schede perforate dei vecchi calcolatori o i cartoni forati degli organi di Barberia, e suscita immediatamente associazioni di natura sonora e musicale.

Fig. 4, S. Hell – Wind Pressure Concert, p. 1

Tali ‘dati’ si riferiscono alla rilevazione della quantità di polveri sottili (PM2.5, nel caso specifico) presenti nell’aria di Livorno dal 2008 al 2020 e registrati dall’ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana). Essi sono stati rappresentati come rettangoli neri disposti su due sistemi, ciascuno dei quali a sua volta suddiviso su più righi (cinque il soprastante, sei il sottostante). Il sistema superiore riporta i medesimi dati di quello inferiore, ma più ‘schiacciati’, secondo gli intervalli dell’ARPA (l’agenzia lombarda) che sono più ampi rispetto a quelli della gemella toscana, in modo da avere due rappresentazioni diverse degli stessi dati. Ogni coppia di sistemi rappresenta i dati di un intero anno (1 giorno = 1 mm.), e in ogni pagina sono disposte due coppie, per cui la partitura risulta di sei pagine e mezzo (corrispondenti all’intervallo temporale tra il 2008 e il 2020).

Una volta compresa l’origine e il significato dei segni della partitura, veniamo dunque al cuore della questione: la loro traduzione musicale. Qui si prospettano molti approcci e metodi diversi, il primo e più evidente dei quali sembrerebbe quello deterministico che stabilisce un codice biunivoco di traduzione, per il quale a ciascun segno corrisponderebbe un suono precisamente determinato in ogni suo parametro (altezza, durata, intensità, timbro). Il fatto stesso che i segni non siano frutto di libera espressione grafica ma di rigorosa costruzione geometrica, sembrerebbe spingere naturalmente l’interprete in questa direzione, come nell’esempio [fig. 5].

Fig. 5

Personalmente ho già lavorato in passato in modo simile, per esempio nei Due interludi da ‘Udina’ [fig. 6], un pezzo del 1993 per voce e cinque strumenti, e in Hoquetus [fig. 7], un pezzo per organo Hammond (o di Barberia) del 2007. Nei Due interludi ho usato una notazione grafica molto simile ai cruciverba in quanto costituita da quadratini bianchi e neri che qui corrispondono, rispettivamente, a note e a pause di un unico valore di durata. L’uso di quadratini al posto delle note è dovuto al fatto che le note corrispondenti ai quadratini neri risultano diverse per ogni esecuzione, anche se la loro scelta non è totalmente libera ma limitata a tre sole possibilità (stessa nota della precedente, nota un semitono più acuta della precedente, nota un semitono più grave della precedente). In Hoquetus, scritto in notazione convenzionale ma composto con criteri aleatori, a ciascuna nota di una gamma prefissata (una scala di Re minore naturale) viene applicata una durata, scelta per estrazione, tra cinque di diversa grandezza.

Fig. 6, M. Lenzi – Due interludi da ‘Udina’, primo sistema

Fig. 7, M. Lenzi – Hoquetus, primi due sistemi

Più spesso però ho lavorato su materiali grafici di partenza che, per loro natura e aspetto, suggerivano piuttosto l’uso di libere pratiche d’improvvisazione. In quei casi si tratta non già di trovare un codice di traduzione, una corrispondenza biunivoca tra elementi diversi (dal visivo all’uditivo e viceversa), ma, per così dire, di stabilire un’empatia con la partitura, muovere liberamente associazioni istintive e momentanee e, soprattutto, chiamare in causa l’elemento metaforico, analogico. In questi casi, cioè, viene convocato tutto un mondo di cose, non si presta particolare attenzione al dettaglio e alle sue funzioni formali, ma a una poetica complessiva che si esprime più per analogie e contrasti, più per corrispondenze e rinvii che per simmetrie e traduzioni. Ed è precisamente con questo spirito che ho affrontato il lavoro di Silvia Hell, pensando dunque all’aria e alla sua natura, a tutte le riverberazioni che essa evoca e suscita, partendo dalle suggestioni grafiche della partitura. Guardando insomma al segno grafico come a una virtualità espressiva che di volta in volta mette in gioco questioni ritmiche, timbriche, agogiche, tecniche, stilistiche – e anche linguistiche – diverse.

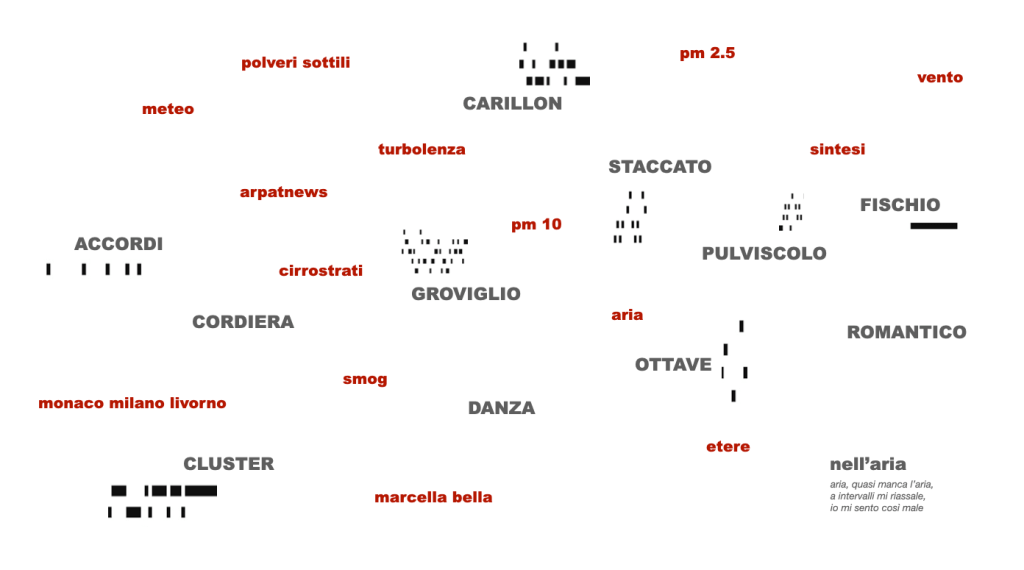

Dapprima ho riempito un foglio di parole sparse, scelte tra quelle che potevano fungere da mediatrici tra segno e suono. Le parole in questione sono le dodici seguenti: ‘groviglio’, ‘fischio’, ‘romantico’, ‘pulviscolo’, ‘ottave’, ‘carillon’, ‘accordi’, ‘cluster’, ‘danza’, ‘cordiera’, ’staccato’, “nell’aria” – quest’ultima espressione l’ho mutuata dal titolo di una canzone di Marcella Bella, della quale vengono riportati sul foglio, scritti a caratteri più piccoli, alcuni versi tratti dal ritornello (aria, quasi manca l’aria / a intervalli mi riassale / io mi sento così male).

Dopodiché, programmando una performance pianistica della durata di un’ora circa, ho variamente combinato queste parole con altre quattordici espressioni ad esse più o meno strettamente legate, o meglio associate: ‘polveri sottili’, ‘turbolenza’, ‘pm 2.5’, ‘pm 10’, ’aria’, ‘vento’, ‘arpatnews’, ‘etere’, ‘meteo’, ‘cirrostrati’, ‘smog’, ‘sintesi’, ‘monaco milano livorno’, ‘marcella bella’ [fig. 8].

Fig. 8, canovaccio per il Wind Pressure Concert

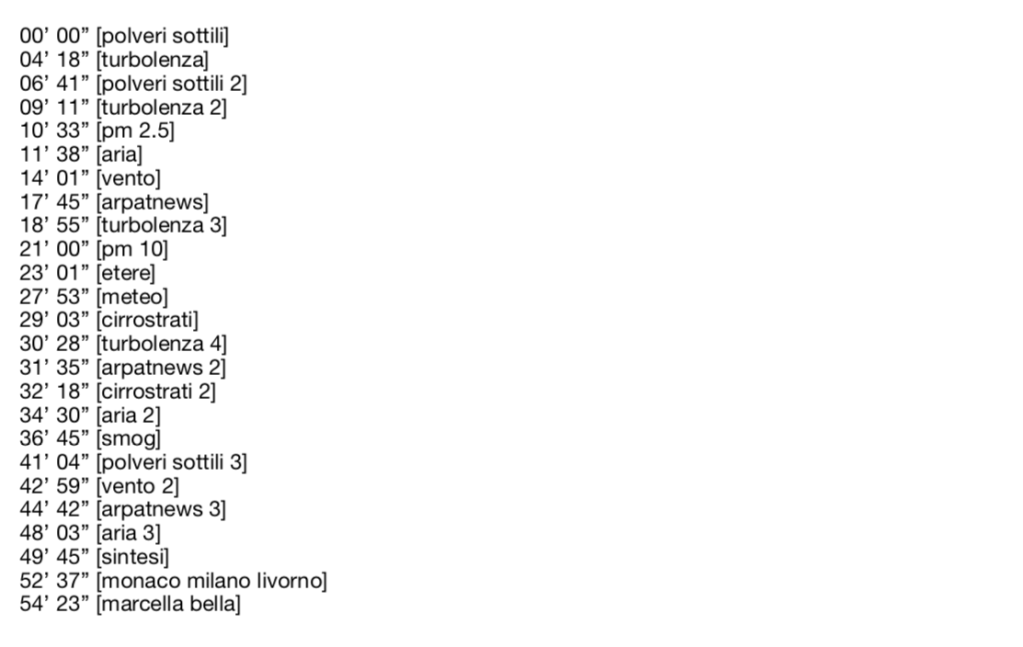

Non ho, infine, costruito o predeterminato alcunché: ho semplicemente disposto il foglio sul leggio del pianoforte sovrapponendolo alla partitura e saltando liberamente con gli occhi da una parola all’altra, da un’espressione all’altra, da un sistema all’altro, da un dettaglio grafico all’altro, anche ritornandovi più volte – ne ho tratto ispirazione dando vita, nell’esecuzione del 16 ottobre 2021, a una performance improvvisata suddivisa in venticinque sezioni [fig. 9].

Fig. 9, time line e sequenze

Nella prima parte di ‘polveri sottili’ [0’ 00’’ – 4’ 17’’] (cui ho associato le parole ‘pulviscolo’ e ‘groviglio’) ho improvvisato su grumi di note nel registro acuto e accordi ribattuti, sempre in pianissimo, dapprima lentamente, poi in un lungo crescendo nel quale vengono introdotti rapidi glissandi.

La parola ‘turbolenza’ (associata a ‘danza’ e, ancora, a ‘pulviscolo’) mi ha suggerito invece una sorta di danza sghemba e grottesca, con accordi ribattuti nel registro centrale, sempre leggermente fuori metronomo e con accenti ogni volta diversi, a tratti interrotta dai lenti accordi e arpeggi della sezione precedente [4’ 18’’ – 6’ 40’’].

Nella prima ripresa di ‘polveri sottili’ [6’ 41’’ – 9’ 10’’] al pulviscolo e ai grovigli si aggiungono i cluster, qui ribattuti lentamente e alternati a singole note del registro acuto, il tutto immerso nelle lunghe risonanze prodotte dal pedale destro abbassato.

Segue la ripresa di ‘turbolenza’ [9’ 11’’ – 10’ 32’’], che con alcuni brevi arpeggi transita direttamente in ‘pm 2.5’ [10’ 33’’ – 11’ 37’’], sezione nella quale i cluster (qui più ampi, staccati e in forte) dominano incontrastati, fino al loro estinguersi nella prima ‘aria’ [11’ 38’’ – 14’ 00’’] dove, come per contrasto, dominano invece delle ottave cristalline, qua e là sostenute e mosse da arpeggi consonanti e poi bruscamente interrotte da cluster staccati in forte, reminiscenza della sezione precedente. In ‘vento’ [14’ 01’’ – 17’ 44’’] viene introdotto il fischio – un fischio leggero, fragile, incerto e accompagnato da dolci aggregati – laddove la breve sezione successiva, ‘arpatnews’ [17’ 45’’ – 18’ 54’’], è caratterizzata da poche, singole note staccate in piano che richiamano vagamente vecchi jingles radiofonici. Ad essa segue la seconda ripresa di ‘turbolenza’ [18’ 55’’ – 19’ 59’’], in cui i profili ritmici della danza si fanno più netti e nella quale riemergono a tratti brevi memorie delle sezioni precedenti, da ‘vento’ a ‘polveri sottili’ ad ‘arpatnews’.

In ‘pm 10’ [21’ 00’’ – 23’ 00’’], sezione marcata da un deflagrante cluster nel registro grave, si fa un uso percussivo del coperchio della tastiera, il cui rumore, prodotto dal suo sbattimento sulla cassa, fa da sostegno ritmico a una successione di accordi che, dapprima vaghi e indeterminati, si allineano poi in una progressione tonale discendente, lentissima e morbidissima, che caratterizza la sezione successiva, ‘etere’, cullata in un’atmosfera romantica appena sporcata da leggere dissonanze che via via si fanno più presenti e fin ingombranti [23’ 01’’ – 27’ 52’’], per sciogliersi infine in una breve memoria delle ottave della sezione ‘aria’.

Segue ‘meteo’ [27’ 53’’ – 29’ 02’’], parte alla quale ho associato la parola ‘carillon’ e caratterizzata da un lento arpeggio cromatico (che ricorda, appunto, un carillon). In ‘cirrostrati’ [29’ 03’’ – 30’ 27’’] si allineano accordi staccati in piano, che annunciano la terza ripresa di ‘turbolenza’ [30’ 28’’ – 31’ 34’’], cui seguono la prima di ‘arpatnews’ [31’ 35’’ – 32’ 17’’], quella di ‘cirrostrati’, i cui accordi vengono arpeggiati nello stile del carillon di ‘meteo’ [32’ 18’’ – 34’ 29’’] e quella di ‘aria’ [34’ 30’’ – 36’ 44’’], fessurata brevemente dal fischio di ‘vento’.

Con ‘smog’ [36’ 45’’ – 41’ 04’’] molte delle soluzioni espressive precedenti si proiettano e traducono sulla cordiera dello strumento, mentre nella seconda ripresa di ‘polveri sottili’ [41’ 04’’ – 42’ 58’’] il pulviscolo sonoro che caratterizza le prime due, con l’aggiunta di elementi tratti dalla ‘danza’ e da ‘pm 2.5’, è accelerato e spinto fino allo spasimo. Segue la ripresa di ‘vento’ [42’ 59’’ – 44’ 41’’], con la sonorità dolce del carillon alternata al fischio, che transita nel terzo ‘arpatnews’ [44’ 42’’ – 48’ 02’’], ancora segnato dalle singole note staccate, qui più statiche e ipnotiche delle precedenti, e che a loro volta rianimano la seconda ripresa di ‘aria’ [48’ 03’’ – 49’ 44’’].

Tre sono le sezioni finali del concerto: ‘sintesi’ [49’ 45’’ – 52’ 36’’], ‘monaco milano livorno’ [52’ 37’’ – 54’ 22’’] e ‘marcella bella’ [54’ 23’’ – 55’ 31’’]. Nella prima, la sintesi è tra il cluster, la danza e il pulviscolo; nella seconda sezione gli staccati delle sezioni precedenti si configurano in un pattern dalle reminiscenze minimaliste, con tremoli finali che portano all’ultima, brevissima coda, nella quale intono, con voce fragilissima e appena udibile nel registro medio-grave, i versi della canzone di Marcella Bella, siglati da un breve fischio e da una singola nota.

Per concludere, l’occasione offertami dal lavoro sul Wind Pressure Concert di Silvia Hell ha costituito un momento importante della mia più recente attività di compositore e di performer, mi ha permesso di rivitalizzare e sviluppare potenzialità musicali in me sopite ma non estinte, di dialogare con un’artista verso la quale sento una forte empatia, di rinvigorire una tradizione sperimentale come quella della musica aleatoria e indeterminata che molti credono esaurita e che invece è ancora viva e suscettibile di nuovi e imprevedibili, insospettabili sviluppi.

Livorno, maggio 2023

Note

1. Artista bolzanina residente a Milano (sito internet: https://silviahell.eu/).

2. Si è discusso a lungo, in sede critica, se questo “primato di indeterminazione” spetti o meno al famigerato 4’ 33’’ (1952) di John Cage. In questo brano, com’è noto, l’esecutore deve tacere per la durata prescritta dal titolo, i suoni dell’ambiente costituendo il contenuto musicale e i limiti temporali la cornice formale del pezzo – unico, estremo residuo del suo costituirsi come opera.

3. Trattandosi di un’improvvisazione, la struttura della performance e la durata di ciascuna sua sezione sono state, ovviamente, ricostruite a posteriori sulla base della sua registrazione audio (ascoltabile al link https://www.youtube.com/watch?v=le_6MrVb-84&t=338s). È disponibile anche il video della performance al link https://www.youtube.com/watch?v=hslMr3LYObk&t=0s).