Racconto di Vincenzo Corrado

Lui si chiamava Yousef. Lei, Samira. Dieci anni, entrambi.

Yousef viveva con i suoi genitori e due fratelli in un appartamento al secondo piano di un palazzo color sabbia, il cui balcone affacciava su quello che una volta era un parco giochi. Ora, del parco restava uno scivolo piegato e un’altalena che dondolava senza nessuno. Samira invece abitava due vie più in là, in una casa con il tetto di lamiera, una nonna che dormiva quasi tutto il giorno e un gatto grigio che si chiamava Fajr, come l’alba.

Si erano conosciuti all’uscita della scuola, una di quelle mattine senza bombardamenti né cieli neri anche se non sta piovendo. Samira aveva perso il fazzoletto con cui si copriva i capelli. Lo teneva sempre legato con un nodo che sapeva fare solo la madre. Quel giorno le era scivolato via tra la folla e il vento l’aveva portato fino ai piedi di Yousef. Lui l’aveva raccolto, senza pensarci troppo. Glieloporse come si porge una cosa fragile.

«È tuo, vero?»

Lei lo guardò. Poi sorrise. Quel sorriso – storto e pieno di denti – fu la prima cosa che Yousef conservò dentro.

«Sì.»

Non si dissero altro, ma cominciarono, da quel giorno, a cercarsi con gli occhi. Un saluto accennato al mattino. Uno sguardo silenzioso mentre la maestra spiegava geografia e le mappe del mondo sembravano sempre troppo lontane da tutto ciò che loro conoscevano.

Yousef non capiva bene che cos’era quel nodo alla gola quando Samira non si presentava a scuola. E Samira non capiva perché si sentiva più leggera quando lo vedeva aspettarla all’angolo della via, con il quaderno sottobraccio e la camicia sempre un po’ stropicciata.

Un giorno lui le regalò una pietra. Una pietra liscia, che era stata sulla riva del mare e che aveva la forma di un cuore, ma serviva un po’ immaginarselo.

«Perché me la dai?»

«Perché mi piaci, credo.»

Lei abbassò gli occhi. E disse solo: «Allora la tengo.»

Yousef avrebbe voluto darle anche un’altra cosa, una specie di lettera. Era una lista di cose che lui le avrebbe voluto dire.

1. Mi piace quando ti tocchi la frangia.

2. A scuola parli poco ma quando lo fai sembra importante.

3. La tua voce non è forte ma mi resta in testa.

4. Ti ho vista piangere una volta, ma facevi finta di non piangere.

Yousef non gliene parlò mai, di quella lettera. Ma la rileggeva spesso, come se in quelle righe ci fosse un modo per sentirsi al sicuro.

I giorni passarono così. Con la guerra che sembrava sempre sul punto di entrare nella loro strada, ma che ogni tanto – per miracolo o per pigrizia – cambiava direzione. La scuola continuava, tra una chiusura e l’altra. I maestri facevano lezione anche nei corridoi, quando le aule venivano usate per ospitare famiglie sfollate. I bambini giocavano, ma lo facevano in silenzio. Alcuni avevano smesso del tutto. Altri ridevano più forte del necessario, come se dovessero convincere qualcuno di essere felici.

Yousef e Samira non parlavano mai della guerra. Non parlavano delle notti passate sotto il tavolo. Delle finestre che si aprivano da sole. Dei vetri che sembravano piangere prima di esplodere. Parlavano del mare, dei gatti e dei sogni strani. Di come sarebbe stato andare in un altro posto, magari con gli alberi di colore diverso.

Un pomeriggio d’inverno, mentre il cielo era carico di nuvole basse, Yousef la portò in un posto che conosceva solo lui. Era un vecchio edificio sventrato, con il tetto crollato e le scale che finivano nel vuoto. Salì piano, Samira dietro. Arrivati al punto più alto – un solaio mezzo sfondato – le indicò l’orizzonte.

«Guarda laggiù. Quella luce. È Israele. Ma non dirlo a nessuno che ti ho portata qui.»

Lei fece cenno di no.

Rimasero lì. Fermi. Senza parlare. A guardare qualcosa che sembrava lontanissimo. Eppure vicino abbastanza da fare paura.

A scuola, cominciarono ad arrivare le prime assenze. Non c’erano annunci, né minuti di silenzio. I bambini sparivano. Alcuni venivano trasferiti. Altri si mormorava fossero finiti dove non si torna. Yousef e Samira erano ancora lì.

Ogni tanto, lui le chiedeva:

Se potessi essere un animale, cosa saresti?

Una colomba. Così potrei volare via.

Io un cane. Per stare sempre vicino a te.

Un giorno, mentre tornavano da scuola, si fermarono a guardare un uomo che vendeva palloncini. Era una rarità, uno di quei personaggi che sembrano usciti da un sogno. Aveva un carretto vecchio, tre ruote sgonfie e una decina di palloncini legati al manubrio. Samira ne fissò uno azzurro. Yousef lo notò e, senza dire nulla, mise la mano in tasca. Non aveva soldi. Ma aveva una biglia. Andò dall’uomo, gliela mostrò e disse:

«È di vetro. Può valere come moneta?»

L’uomo sorrise. Annuì. Yousef tornò indietro e porse il palloncino a Samira. Lei lo baciò sulla guancia e poi scoppiò a ridere.

Quella sera Yousef non riusciva a dormire. Si rigirava nel letto pensando al momento in cui Samira l’aveva baciato. Era stato un bacio breve ma lo sentiva ancora sulla pelle, come quando resti troppo al sole e la pelle scotta anche di notte.

Il giorno dopo Samira non andò a scuola. Né il giorno dopo ancora.

Il terzo giorno, Yousef non ce la fece più. Chiese alla madre se poteva passare da Samira prima di andare in classe. La madre, senza fare domande, gli sistemò il colletto e gli disse solo fai presto.

La casa di Samira aveva la porta azzurra e scrostata. Yousef bussò una volta. Poi due. Alla terza, fu la nonna ad aprire. Aveva un viso spento, come chi guarda sempre nella stessa direzione e non trova mai niente.

«Samira?» chiese lui, in un soffio.

La donna scosse la testa. «Sta male. Ma domani tornerà, Inshallah.»

La giornata a scuola passò lenta. Ogni ora sembrava finta. La voce della maestra arrivava da lontano, come attraverso l’acqua. Quando suonò la campanella, Yousef scappò via. Corse a casa, si chiuse in camera e aprì una scatolina di latta rossa. Dentro c’era una seconda lettera che non aveva ancora avuto il coraggio di darle e un disegno: erano loro due, con dei palloncini in mano, su un prato che a Gaza non esisteva.

Il giorno dopo Samira tornò. Aveva la febbre, diceva. Ma il viso era sereno.

«Mi sei mancato» disse.

Lui la guardò.

Quel giorno sembrò primavera ed estate insieme. Il cielo era chiaro, il sole caldo. A scuola, fecero un esercizio strano: disegnare la felicità. Yousef disegnò due mani che si toccano. Samira disegnò un balcone con una sedia vuota. Quando la maestra passò tra i banchi, disse alla bambina:

«E questa sarebbe la felicità?»

Samira alzò le spalle. «È un posto dove si può aspettare.»

Il giorno del bombardamento cominciò come gli altri. Una mattina normale, con le madri che gridano dai balconi perché qualcuno ha dimenticato la cartella. Yousef era in ritardo. Corse fino alla scuola, ma Samira non c’era. A metà mattina si sentì il primo boato. Poi un altro. E un altro ancora. Le maestre fecero scendere tutti nei sotterranei. I bambini si stringevano l’uno all’altro: c’era chi piangeva, chi pregava, ma anche chi aveva lo sguardo perso e basta. Yousef guardava fisso il muro. Pensava a lei. Pensava alla pietra a forma di cuore e alle lettere che non aveva ancora letto.

Il bombardamento durò venti minuti. Quando fu possibile uscire, il cielo era pieno di polvere. La scuola aveva retto. Ma non il quartiere di Samira. Yousef corse tra i detriti, superò camion e corpi ammassati. Arrivò davanti alla casa dalla porta azzurra. Non c’era più niente. Solo una parete era rimasta in piedi. Un uomo – un vicino, forse – vide il bambino.

Gli si avvicinò senza parlare e posò una mano sulla sua testa.

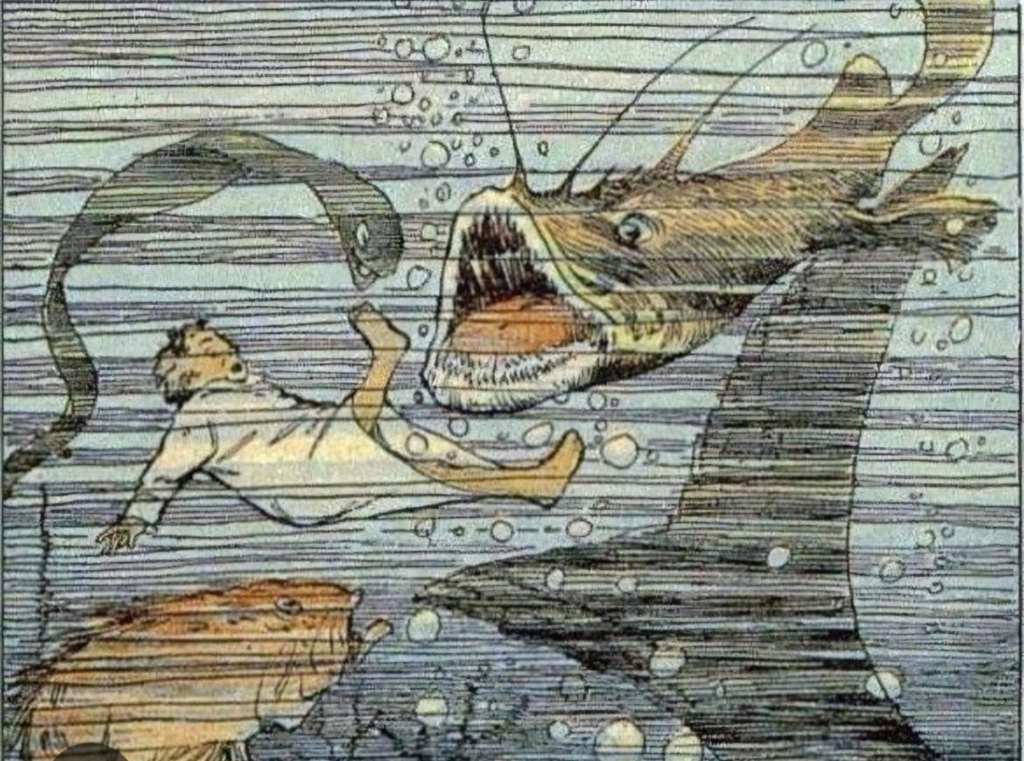

(illustrazione di Dylan Whale)